修学旅行で民泊が増える理由:新たな学びの形

俺は、修学旅行といえばホテルか旅館が定番だと思っていた。しかし今、民泊を選ぶ学校が増えているらしい。費用や安全面の懸念はあるのに、いったい何が魅力なのだろう?

この記事では、民泊修学旅行が増える背景とホテル泊との違いを比較し、教育効果や費用対策、不登校生への影響など、俺なりの新しい視点を交えてお伝えしたいと思う。

最後までおつき合いいただければ幸い。

「民泊修学旅行」って何だ?!ここ数年で急増している?

俺は40代後半、いろいろ見てきたけど、民泊修学旅行という言葉を聞いて、「本当にそんなものが始まっているのか?」と驚いた。ところが2019年時点で、中学校で約4.0%、高校で約7.0%も取り入れられているというデータがある。数字を見た以上、無視できない動きだと言わざるを得ない。では、その急増の背景とは何なのか。次の見出しで突っ込んでみよう。

沖縄や京都など人気観光地のホテル不足が背景か?

俺の周りにも、「京都の旅館、連休とか修学旅行シーズンは予約取れなくて地獄」なんて愚痴るヤツがいる。東京や大阪なんかも外国人観光客(インバウンド)で宿泊施設がパンパンになる。これは公式統計でも示されている話だが、沖縄でも年間を通じて団体予約がなかなか押さえられないらしい。そうなると必然的に、まだ余力のある民泊という選択肢が浮上するわけだ。ただでさえホテルの予約が取りづらいなら、学校が探し疲れて民泊にシフトするのは納得がいく。裏を返せば民泊受け入れ先には大きな需要があって、今後も増え続ける可能性が高いんじゃないかと思う。

次は宿泊費や交通費に注目してみようか。

交通費や宿泊費の高騰を乗り越えてる手段ということか?

修学旅行といえば飛行機や新幹線といった交通費がバカにならない。中学生の修学旅行費用は平均で6万円ほど、高校生なら9万円近いというデータもある。その中でも一番圧がかかるのが交通費だ。ホテルも繁忙期は強気の価格設定になるから、学校側は頭を抱える。

そこで民泊だと、「一泊二食+体験込みで8,000円前後」という話もある。もちろん地域やプログラム内容で上下はあるが、ホテルの団体料金よりも安いケースは多いらしい。結局のところ、予算を抑えつつ十分な体験を確保するための手段として民泊が急速に注目されるわけだ。

さて、費用の次に気になるのは「本当に勉強になるのか?」という点だろう。

民泊だと本当に教育効果が高まるのか?

俺も昔から「修学旅行って学ぶための行事だろ?」と疑問を抱いていた(実際は、遊ぶためのものとしか思えない行動をとっていたが)。単なる観光ツアーに終わるくらいなら、むしろ家で映画でも見ていた方が安上がり。でも民泊だとどうやら違うみたいだ。次でそのあたりを探ってみよう。

農業・漁業など一次産業を体験するメリットは?

地元の農家や漁師さんのもとで、ガチで畑仕事や船に乗る経験をする。都会の教室で座って学ぶ理科や社会とは違い、現場で土や海の匂いを感じるわけだ。これが意外と生徒の職業観や勤労観に影響する。

- 早起きの習慣が身につく(かもしれない)

- 食べ物のありがたみを直接知る

- 「大人ってすごいな」と感じる

こうしたメリットを感じ取った子どもは、学校に戻ってからも「今度の理科の授業、ちょっと本気で聞いてみようかな」と思うことがあるらしい。数字的な根拠はまだ少ないが、「これはあくまで噂でしかありませんが」農業体験後に進路希望が変わった生徒もいるとか。

そして、ここが面白いところなんだが、「不登校の生徒」にもプラスの影響があるらしい。

不登校の生徒にもプラスの影響があるって本当?

聞いた話では、実際に不登校の生徒が修学旅行にだけは参加し、そこで受け入れ先の人との交流に救われたというエピソードがある。家族でも先生でもなく、他人だけど親身になってくれる大人が存在する。これが一種のセーフティネットになるみたいだ。実際、修学旅行後に登校率が上がるケースも報告されている。もちろん全員に当てはまるわけじゃないが、学校現場が新しい一手として期待しているのは確かだ。

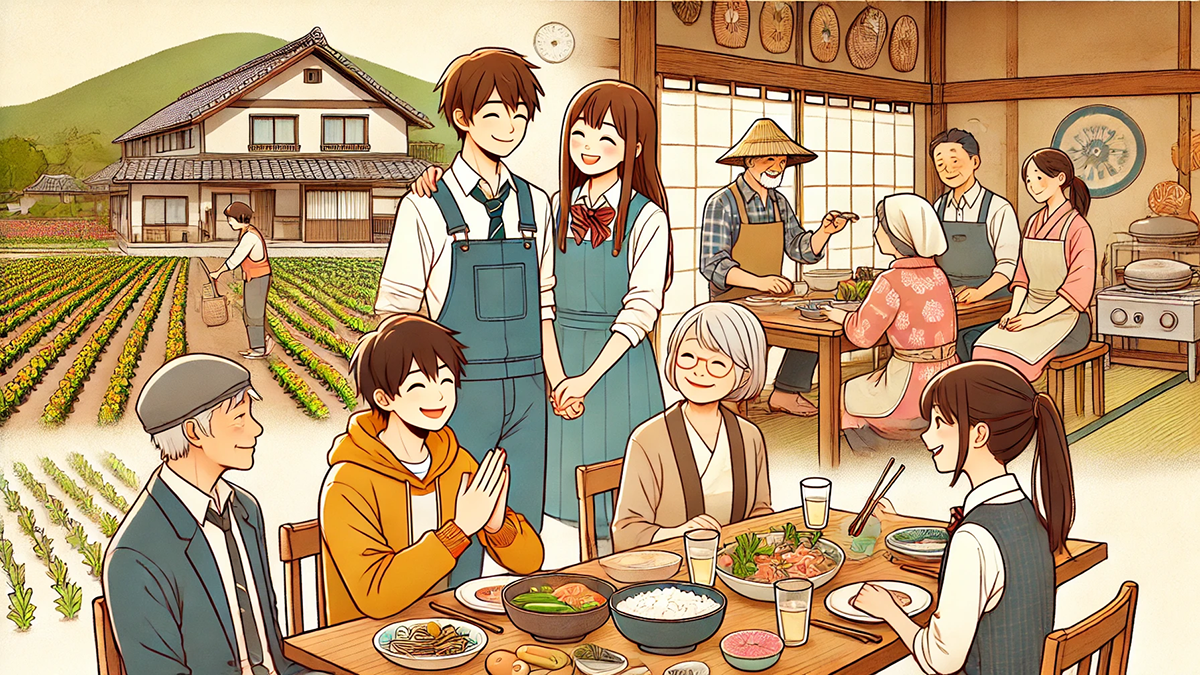

家族団欒を数日間だけ味わう意義とは?

「家に居場所がないから不登校」と公言する子どももいるご時世だ。でも民泊先で、「今日は一緒に夕飯作ろうか?」なんて言われて笑顔になる。短期間でも家庭の温もりを感じることができると、案外心の支えになるものだ。特に兄弟がいない子には新鮮らしい。もちろん受け入れ先の家庭も多大な準備が必要だが、そのぶん交流の喜びを感じてくれるホストファミリーも少なくない。

ホテル泊・旅館泊とどう違う?メリットとデメリットは?

さて、ホテルや旅館じゃダメなのか?って疑問は湧く。俺は旅館の朝食バイキングが大好きだが、その利点・欠点を踏まえて民泊との違いを整理してみよう。

費用面で本当に安くなるの?隠れたコストはないの?

メリットとして挙げられるのは、宿泊費が割安になりやすいことだ。ホテルだと「食事代」「部屋代」「設備利用料」などが積み重なるが、民泊なら家計レベルの食材調達で抑えられることが多い。ただし、事前研修や安全管理のコストが別途かかるケースもある。たとえば、受け入れ先の家庭へのオリエンテーションにかかる人件費や、保険の追加料などが発生するかもしれない。そこを見落とすと、「あれ、思ったより安くなかった」なんてオチになる。

安全性やトラブル対応はどう確保されているの?

ホテルや旅館は設備が整っているし、すぐフロントに連絡すれば対応してくれる。民泊はそうはいかない。夜中に急病になって慌てたという話も聞く。ただ、最近では受け入れ家庭の研修体制をきちんと整えている自治体も多い。緊急時の連絡先が明確で、24時間体制のサポートデスクを設置するところもある。

要は、学校と地域、受け入れ家庭が十分な連携を取れているかどうかがカギ。無策で始めれば当然トラブルが起こるが、しっかり事前に打ち合わせをしていれば、大抵のリスクは回避できる。

どんな体験ができる?具体的なプログラム例は?

「民泊って言っても家庭訪問で終わるんじゃないの?」と疑問を持つ人もいるだろう。実は地域やホストファミリーの工夫次第で、かなり面白い体験ができる。

沖縄三線やサーターアンダーギー作り以外にもあるの?

沖縄では三線やサーターアンダーギーが有名だけど、それ以外にも現地の人しか知らない海辺の散策ルートを教えてくれたり、野菜の収穫祭に参加させてもらったりする場合がある。地域によっては味噌作りや漁業体験など、観光ガイドに載らないローカル体験が盛りだくさん。そういう「知られざる体験」をするのが、民泊の醍醐味だろうと思う。

地域コミュニティとのマッチングはどう進めるの?

最近は、自治体と観光協会が連携して「受け入れ可能な家庭」をデータベース化している。そこに学校が希望人数や希望地域を伝えて、マッチングを行う仕組みだ。ちなみに大人数でも、複数の家庭に振り分ければなんとか対応できる。ホストファミリー側も「今年は3人まで」「来年はもう少し受け入れ可能」など調整ができるので、互いの条件が合えばスムーズにプログラムを組める。

どうやって導入する?保護者の説得や予算確保のコツは?

民泊修学旅行に魅力を感じたところで、一番のハードルは「どう実現するか」だ。学校側も保護者も不安がいっぱい。そこでポイントを整理してみる。

30人以上の大人数でもスムーズに受け入れ可能?

クラス全員を一気に受け入れるには、相応の受け入れ先を確保しないと厳しい。俺の知る限り、30人程度なら比較的対応できる地域も多いが、100人を超えるなら地区全体で連携して対処しないとバラバラになる。

- 事前アンケートで食物アレルギーや体調を確認

- グループ分けと受け入れ先との調整を早めに実施

- 緊急時の連絡網を一元化

こうした準備があれば、大人数でも意外といける。ただし担当教師の手間は増えるので、そこは学校全体でカバーする必要がある。

地域住民の理解や研修は必要なの?

民泊先の家庭が子どもたちを受け入れるのに、最低限の知識や心構えが必要なのは当然。たとえば「災害時の対応」「深夜の急病対応」「SNSへの写真投稿に関するルール」などを理解してもらわないと困る。地域によっては、自治体が年に数回、受け入れ家庭向けの研修会を実施している。これをサボるとトラブルのもとになるので、学校側はきちんと相手方が受講済みか確認するのが望ましい。

(新しい視点)オンライン活用なんてどうだ!?

ここまでで民泊修学旅行の概要はわかった。

じゃあ最新のテクノロジーを使って、もっと便利にできないのかって話だ。

事前に受け入れ先と顔合わせする効果は?

最近はオンライン会議ツールで、事前にホストファミリーと生徒たちが「顔合わせ」する事例が増えている。初対面の緊張をほぐすためだ。実際に会う前にちょっと会話できるだけで、当日のストレスが減るという。子どもって初めての人や場所に対して警戒心が強い場合もあるから、これは効果的と言えそうだ。

修学旅行後も交流を続けるにはどうするの?

これまたオンラインを活用して、ホストファミリーとメッセージをやり取りし合うケースがある。自治体や学校がSNS利用のガイドラインを策定して、危険のない範囲で継続交流を推奨していることもある。修学旅行なんて普通は一度きりで終わるが、こうして“第2の故郷”みたいに思える場所ができるのは、なかなかいい話だと俺は思う。

費用と時間をかけるだけの価値は本当にあるの?

俺みたいな疑り深い人間は、「修学旅行なんてただの思い出作りだろ?」とも言いたくなる。けど、ここ数年の事例を見ると、しっかり意義があるようだ。

生徒の成長や学びは可視化できるの?

学校によっては事前・事後学習として、レポートやプレゼンテーションを取り入れている。生徒が「地域での体験から何を学んだか」を自分の言葉で発表するわけだ。これを保護者にも見せることで、「ああ、この子はこんな経験を通じて成長したんだな」と可視化できる。定性的な評価にはなるが、少なくとも何らかの形で学びの成果を残す方法はある。

持続可能な取り組みにするためには何が必要?

民泊修学旅行を一過性のブームで終わらせないためには、ホスト側の負担を軽減し、地域が主体的に取り組めるようなサポートが必須。具体的には、自治体が保険料を補助したり、受け入れ研修を充実させたりすること。こうした取り組みがなければ、受け入れ家庭の疲弊から「もう来年は受け入れ無理だよ」となりかねない。せっかく始めたプログラムなら、長続きする仕組みを作らないとな。

保護者や学校が最も不安に思うポイントは?

最後に、保護者や学校関係者がしぶしぶOKを出す上での不安要素を整理しよう。俺だって子どもを持つ親なら、「本当に大丈夫か?」と疑うだろうからね。

生徒間の不平等感や安全面の課題は解決できる?

民泊だと家庭ごとの環境差が大きい。ある家では寝室が広くて食事も豪華だったり、別の家では質素だったりする。そこから生まれる不平等感をゼロにするのは正直難しい。だが、事前の打ち合わせで家の状況を確認したり、生徒の希望を適度に聞くなどすればマシになる。安全面に関しては、受け入れ家庭の研修や緊急時の連絡体制がしっかりしていれば大丈夫だろう。

受け入れ家庭への負担はどうやって軽減するの?

食事やお風呂、寝床の準備に加えて、時には地元の観光案内もする。そりゃ大変だ。ただ、自治体や地域協会がサポート体制を組めば、負担は分散できる。たとえば食事の材料費を支援したり、ボランティアスタッフがフォローに入るなど方法はいくつかある。それでもホスト家庭が継続的に受け入れるには、周囲の理解と運営側のバックアップが重要だ。ここを甘く見ると失敗する。

こうしてみると、民泊修学旅行には課題も多いが、それを上回るメリットや可能性があるのも事実。今後も地域と学校が連携を強めながら、より良い形を探っていくのだろう。俺も辛辣ながら、その様子を見守りたいと思う。

まとめ

修学旅行で民泊が選ばれる理由には、表面的なコストだけじゃ語れない事情がある。俺なりに整理すると──

- 宿泊施設不足や費用高騰への現実的な対応策

- 農業・漁業・家庭体験による“教科書にない学び”

- 不登校生徒への再接続のきっかけにもなる可能性

- 保護者や学校が不安視する点も、準備と工夫で乗り越えられる

- オンライン活用で事前交流や事後フォローも現実的に

民泊修学旅行は、ただの「代替手段」じゃない。

むしろ、これからの時代にこそ必要な“学びの場”なのかもしれない──そんな気がしてる。

以下の記事もお勧め!!

(なぜ?)パーカー制服が急増しているわけ。多様性と実用性が背景(制服不要?)