「ルンペン」は放送禁止用語!!言葉の背景を知る:放送禁止用語が生まれる理由とその影響。

「ルンペン」という言葉は、かつて日常的に使われていたものの、現在では放送禁止用語に指定されています。

一体なぜこの言葉が放送で使えなくなったのでしょうか?その背景には、社会の変化や価値観の多様化が深く関わっています。

この記事では、「ルンペン」が放送禁止用語になった理由を歴史的背景や社会的問題点とともに詳しく解説します。

また、TBS『ラヴィット!』で発生した令和ロマンの発言騒動についての経緯や、それに伴う放送業界の課題にも触れています。

さらに、言葉が持つリスクや現代での適切な使い方、放送事故を防ぐためのポイントについても具体的に紹介します。

読み進めることで、問題の全貌とその対策が明らかになります。

語源はドイツ語「Lumpen」

「ルンペン」という言葉は元々、ドイツ語の「Lumpen」に由来し、「ぼろ布」「貧しい人」を意味します。

この語は19世紀のドイツ語圏において、衣類の破れや使い古しの布を表す実用語として使われていましたが、次第に社会的に下層の人々を指す比喩的表現としても用いられるようになりました。

さらに、「ルンペンプロレタリアート(Lumpenproletariat)」というマルクス経済学の用語としても知られ、組織化されていない労働者階級や非生産的階層を指す否定的な概念として展開されました。

このような文脈から、日本語においても単なる外来語としてではなく、社会的階層や差別的視点を伴う言葉として取り入れられた背景があります。

日本での定着とスラング化の経緯

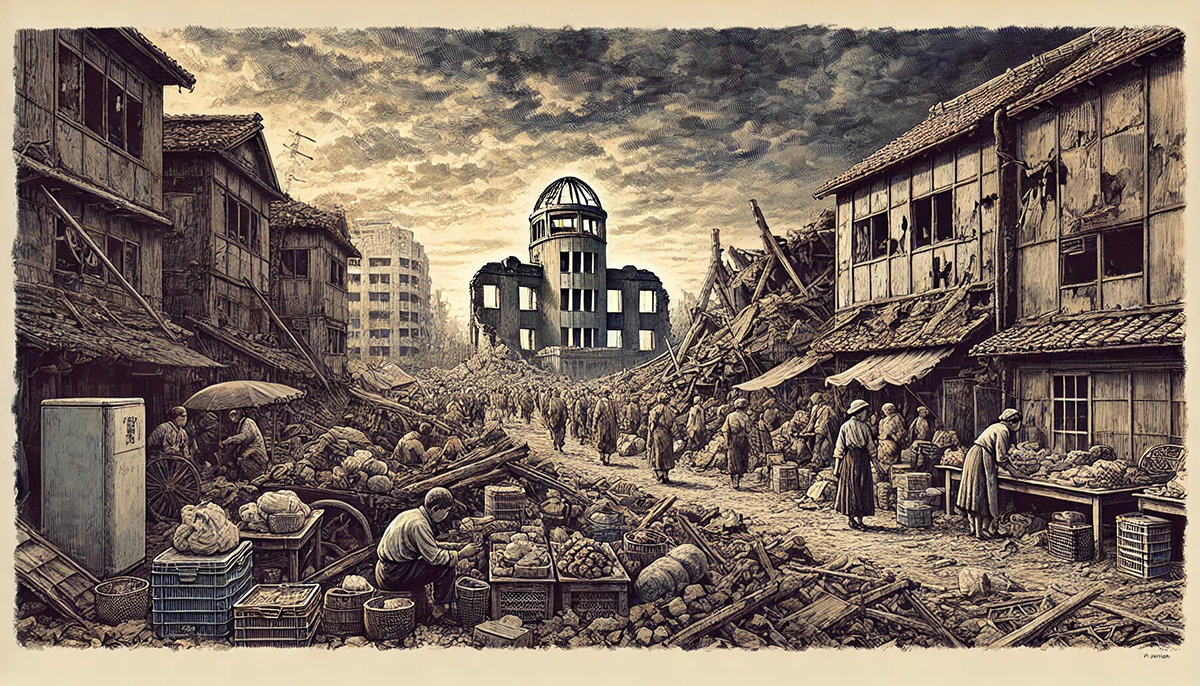

日本では戦後、この言葉が貧困層や定職を持たない人々を指すスラングとして広まりました。

当時の社会状況を反映し、この言葉は一部の地域や社会的背景において一般的に使われていましたが、次第にその表現が蔑視的なニュアンスを含むものと認識されるようになりました。

社会的な蔑視を含むようになった背景

特に、経済成長と共に社会の価値観が多様化し、貧困層や弱者に対する見方が変化したことで、この言葉が不適切とみなされるようになったのです。

放送禁止用語になった理由と歴史的な背景

放送で「ルンペン」が使われなくなった理由は、特定の層を差別的に表現する可能性があるためです。

この言葉は、戦後の混乱期には特に日常的に使用されていましたが、時代と共にその表現が持つ否定的な側面が社会的に問題視されるようになりました。

戦後〜高度経済成長期における使用と変化

戦後直後、貧困層が増加した社会情勢の中で、この言葉は主に職を失った人々や定住を持たない生活を送る人々を指していました。

しかし、高度経済成長期を迎え、貧困層の問題が表面化する中で、「ルンペン」という表現が特定の人々に対する蔑視的なニュアンスを含むとして注目されるようになったのです。

表現の自由と差別意識の間で

これにより、この言葉は不快感や誤解を与えかねない表現として、特に公共の場では使用が避けられるようになりました。

1970年代以降のメディア倫理の変化

1970年代以降、放送倫理規定が制定される中で、「ルンペン」を含む多くの表現が適切ではないと判断され、規制が進みました。

メディア業界では、このような言葉を使用しないことで視聴者への配慮を示すと同時に、社会全体での差別意識の軽減を目指しました。

また、この時期には教育現場やメディアでの言葉遣いに関する啓発活動も行われ、表現の選択についての意識が高まりました。

その結果、現在では「ルンペン」という言葉は公共の場で使用されることがほとんどなくなっています。

TBS『ラヴィット!』で令和ロマンが発言した騒動とは

2024年12月19日に放送されたTBSの人気情報バラエティ番組『ラヴィット!』で、お笑いコンビ「令和ロマン」の高比良くるまさんが「ルンペン」という言葉を発言しました。この一幕は、番組内のゲーム企画中に出されたお題に対して即興で回答する流れの中で起きたもので、本人の意図や悪意はなかったとされています。

しかし、問題となったのはその発言内容です。

「ルンペン」は現在、放送では使わないことが求められている放送禁止用語のひとつであり、公の電波で使用されると配慮に欠けると受け取られる場合があります。高比良さん自身も、その場ではこの言葉が問題視される用語であることに気づいていなかったと見られ、予期せぬ形で放送事故に発展しました。

発言の経緯と番組内での対応

発言直後、番組MCを務める麒麟の川島明さんとTBSアナウンサーの赤荻歩さんは、状況をすぐに察知し、画面越しの視聴者に対して謝罪を行いました。また、その後の進行でも可能な限り明るい雰囲気を保ちながら、放送上の緊張感を和らげる対応が取られました。番組は生放送であったため、修正がきかない状況下での迅速な判断が求められた点も、この対応の評価につながっています。

番組終了後には、TBS広報部も公式に見解を発表し、「不適切な発言が放送内で含まれていたことについて、深くお詫び申し上げます」と謝罪のコメントを出しました。こうした事後対応の早さと誠意ある対応は、一定の理解を得る一方で、制作現場の体制や教育の在り方にも注目が集まりました。

SNS・世論の反応とメディアの課題

この出来事は放送終了後すぐにSNS上で大きな議論を巻き起こし、多くの視聴者が「ルンペン」という言葉の歴史や背景を知らない若い世代の認識不足を指摘しました。

また、放送業界全体の規制基準についての関心も高まりました。

一部のユーザーからは、テレビ番組制作における事前教育やチェック体制の不備が問題視される一方で、「現代では知られていない表現が若い出演者の口から出るのも無理はない」という擁護の声も挙がりました。

視聴者教育と事前チェック体制の重要性

この件は放送倫理の在り方について改めて考えるきっかけとなり、放送局が社会的責任を果たすためにどのような措置を講じるべきかについて多くの議論が展開されています。

特に生放送におけるリスク管理の重要性が強調され、今後の改善が期待されています。

現代社会における「ルンペン」の使用リスク

現代において「ルンペン」という言葉を使用することは、相手を傷つけるリスクを伴います。

この言葉が持つ歴史的背景や差別的なニュアンスを知らない世代が増えたことにより、その使用が特に敏感な問題として浮上しています。

知らずに使ってしまう世代間ギャップ

この言葉を不用意に使用すると、聞いた人に不快感を与えるだけでなく、場合によっては差別的な意図がないにもかかわらず、批判を受ける可能性があります。特に世代間での言葉の理解に大きな差がある場合、使った本人が「差別のつもりはなかった」としても、その発言が過去の歴史や文脈に触れてしまうことがあります。

また、戦後の混乱期や高度経済成長期を知る世代にとって、「ルンペン」という言葉には貧困の象徴、あるいは社会から疎外された人々の姿が重ねられており、単なるスラングとして処理することはできません。一方で、現代の若い世代にとっては、そもそも聞き慣れない言葉であり、無邪気に使ってしまうことがあるのです。

SNS時代の言葉選びの重要性

特に、現代のメディアやSNSは情報が瞬時に拡散される特徴があり、一つの発言が広範囲に影響を与えることが少なくありません。そのため、発言者には使用する言葉の選択に慎重な配慮が求められるのです。わずかな言い回しや単語一つで、意図せず差別的・攻撃的と受け止められることもあります。

加えて、SNSでは一度投稿した内容が半永久的に残る性質があり、過去の不用意な発言が掘り起こされて批判を浴びるリスクも存在します。こうした環境では、若年層も含めた全世代が、言葉の力と影響力をより強く意識する必要があります。

教育・家庭・メディアが担う役割

教育現場や家庭において、このような言葉の背景や影響について適切な知識を提供することが重要です。歴史的にどのような経緯で放送禁止用語に指定されたのか、なぜその言葉が今では避けるべきとされるのかといった知識は、単なる暗記ではなく、共感や倫理観を育む材料として伝える必要があります。

メディアにおいても、出演者やスタッフが日々の制作を通して言葉の重みを学び、言葉選びに慎重になるための研修や共有の仕組みが欠かせません。さらに、視聴者に対しても丁寧な説明を行うことで、誤解や不信感の発生を未然に防ぐ工夫が求められています。

多くの若い世代が「ルンペン」という言葉の持つ否定的なニュアンスを理解していないことが、問題を複雑化させていますが、それは教育機会の欠如とも言えます。だからこそ、社会全体でその意味や背景に触れる機会を増やす必要があります。

放送禁止用語の基準とは?どう決まるのか

放送禁止用語は、視聴者への配慮や社会的責任の観点から定められています。

これは単に「言ってはいけない言葉」を列挙するものではなく、放送の影響力や公共性を前提とした慎重な判断の積み重ねによる結果でもあります。視聴者の多様性を尊重し、放送が差別や偏見を助長する場とならないよう、各放送局や関連団体が協力して対応しています。

BPO(放送倫理・番組向上機構)のガイドライン

この基準は、放送倫理・番組向上機構(BPO)のガイドラインに基づき、差別的、侮蔑的、暴力的と判断される表現を排除するものです。

BPOは、放送局とは独立した第三者機関であり、視聴者からの意見や苦情をもとに、放送内容が適切であったかどうかを評価・助言します。

ガイドラインは明文化されているものの、内容は柔軟に見直されており、時代背景や社会通念の変化にも対応できるよう工夫されています。

「非公開リスト」の存在と理由

具体的には、特定の個人や集団を貶めたり、社会的弱者を揶揄する可能性がある言葉が対象とされ、これに該当する表現は放送の際に厳格に規制されています。

なお、放送禁止用語の一覧が「非公開」とされているのは、リスト化してしまうことで逆にその言葉を悪用する恐れがあるためです。

また、言葉の意味や使用文脈が絶えず変化することから、静的なリストでは現実に即した運用が難しくなるという事情もあります。このように、非公開の措置は放送の健全性と柔軟性を守るための配慮でもあります。

放送業界の自主規制と視聴者への配慮

このような規制は、視聴者が放送内容に不快感を抱かず、安全で健全な放送環境を維持するために重要な役割を果たしています。

放送局各社では、制作現場におけるガイドラインの徹底や事前チェック体制の強化、言葉に関する研修などが日常的に行われています。

また、制作スタッフが企画段階から視聴者層を想定し、多様な価値観に配慮する工夫を凝らすことで、トラブルの未然防止につながっています。

言葉は社会と密接に関係するものであり、放送が担う責任は非常に大きいことを、業界全体で再認識する必要があるのです。

放送事故を防ぐには?現場ができる具体的な対策

今回の騒動では、TBSが迅速に謝罪したことが評価されていますが、一方で、事前の教育やチェック体制が十分だったのかという指摘が出ています。

- リスト共有と定期的な見直しの重要性

放送事故を防ぐためには、出演者や制作スタッフへの定期的な教育が不可欠です。 - 生放送リスクと緊急対応マニュアルの整備

また、リハーサルや事前の台本確認を通じて、不適切な表現の可能性をあらかじめ排除する仕組みの強化が求められています。 - 多様な視聴者を意識した制作体制の強化

たとえば、多様な視聴者層の意見を反映させるために、事前に視聴者モニターを活用し、番組内容についてのフィードバックを収集することが有効です。

若い世代が知らない言葉が持つ「重み」

今回の騒動は、言葉の選び方が社会に与える影響を改めて考える契機となりました。

- 歴史や時代背景を理解する教育の必要性

視聴者としても、放送内容や言葉の背景について理解を深めることが大切です。 - 表現の継承と世代間対話の意義

また、SNSでの発言や情報の拡散には慎重になるべきです。

このような意識を持つことで、健全なコミュニケーションを育むことができます。

「ルンペン」がつく言葉・文化的用例

ルンペン帽やルンペンストーブとは

「ルンペン帽」とは、つばが狭く、柔らかい素材でできた帽子の俗称で、かつて貧しい労働者や浮浪者がかぶっていたことからこの名で呼ばれるようになりました。現在ではほとんど使われていませんが、昭和中期までは日常語として扱われていました。

一方、「ルンペンストーブ」は屋外での生活や簡易な暖房手段として用いられた自作のストーブを指す表現で、主に廃材やドラム缶を利用したものでした。これらの言葉は「ルンペン」という語が日常生活の中にどれほど浸透していたかを示すものであり、当時の社会の一端を物語っています。

これらの表現は今日ではほとんど聞かれなくなりましたが、歴史的な用例として文献や資料に残っており、戦後の貧困や都市生活の困難を考える手がかりともなっています。

ドラマ・文学での登場例

「ルンペン」という言葉は、戦後から高度経済成長期にかけての文学やドラマにもしばしば登場しました。たとえば、社会派の作家による小説では、ホームレス状態の人物や日雇い労働者を象徴的に描く際にこの語が使われ、登場人物の境遇や時代背景を強調する効果を担っていました。

また、昭和のテレビドラマや映画でも、貧しい登場人物を描写する場面で「ルンペン」という語が使われることがありました。これには当時の視聴者が抱いていた社会的認識が色濃く反映されており、時代の空気を読み取るための材料にもなります。

ただし、こうした作品も現在では再放送や配信の際に言葉の修正やカットが加えられる場合があり、当時のままの表現が見られないことも増えています。

まとめ

この記事では、「ルンペン」という言葉が放送禁止用語になった背景やその影響について詳しく解説しました。以下がポイントです。

- 戦後の混乱期に広まった言葉で、特定層を蔑視するニュアンスが含まれていたため規制されました。

- 放送倫理規定に基づき、不快感や差別を助長する表現は避けるべきとされています。

- TBS『ラヴィット!』での発言が議論を呼び、放送事故防止の重要性が再認識されました。

- 若い世代が知らない言葉でも、不適切な発言が広範囲に影響を及ぼす可能性があります。

言葉が持つ背景を理解し、慎重に使うことの重要性を考えるきっかけとしていただければ幸いです。