直木賞作家・伊与原新の挑戦!『藍を継ぐ海』が示す新たな文学の可能性

「科学と文学はどこまで交わるのか?」

第172回直木賞を受賞した伊与原新さんの『藍を継ぐ海』は、その問いに対する一つの答えを示した作品です。

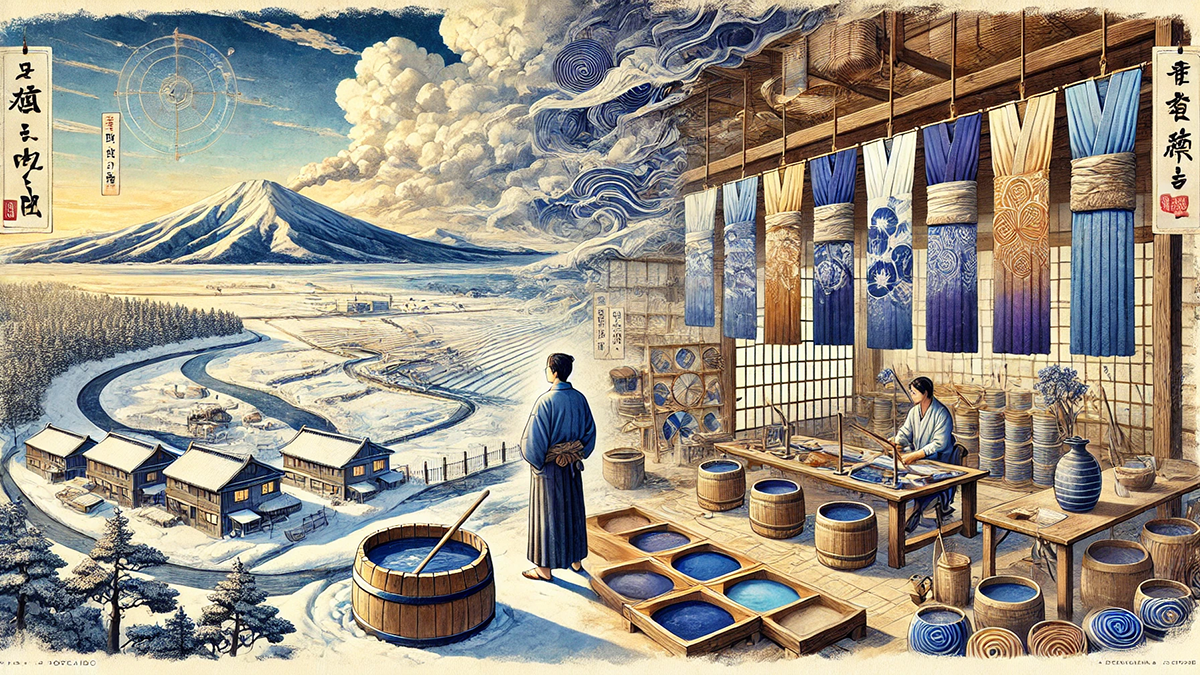

この短編集は、北海道や徳島をはじめとする日本各地の自然と文化を背景に、人々が守り続けてきたものを科学的視点で描き上げています。

科学者としての経歴を持つ伊与原さんだからこそ生み出せた、独自の物語構成が高く評価されました。

この記事では、受賞理由や作品の魅力を深掘りするとともに、伊与原新さんの経歴や『藍を継ぐ海』が文学界にもたらす新たな可能性についてお伝えします。

直木賞受賞の背景とその作品の魅力が、きっとあなたの好奇心を刺激するはずです。

伊与原新『藍を継ぐ海』が直木賞受賞!評価された理由とその背景

「藍を継ぐ海」が直木賞に選ばれた理由とは?専門家が語る評価ポイント

『藍を継ぐ海』が直木賞に選ばれた最大の理由は、その独自性と普遍性の絶妙なバランスです。

専門家たちは「科学的な視点を取り入れたストーリーテリングが、文学としての新しい可能性を提示した」と評価しています。

特に注目されたのは、科学の冷静な論理と、地方の自然や文化に寄り添った温かな人間ドラマの融合です。

例えば、北海道の壮大な自然と徳島の伝統文化が織りなす対比的な物語が、読む者に強い印象を残しました。

また、短編集という形式でありながら、それぞれの物語がゆるやかに繋がり合い、ひとつの大きなテーマを浮かび上がらせている点も評価されました。

直木賞の選考委員も、「地球規模の課題を個人の視点で描ききったこの作品は、時代性と文学性を兼ね備えている」と絶賛しています。

短編集『藍を継ぐ海』が示す新しい直木賞の可能性

短編集が直木賞を受賞すること自体、実はそれほど多くありません。

これまで長編小説が受賞する傾向が強かった中で、『藍を継ぐ海』の受賞は新しい方向性を示唆していると言えるでしょう。

特に注目されるのは、短編形式が持つ「多様性」の可能性です。

それぞれの物語が異なる地域やテーマを扱いながらも、読者に統一感を感じさせる作品構成は、これからの文学作品における新たな挑戦のモデルケースとして語られそうです。

このように、短編集でありながら物語全体に通底するテーマを強く感じさせたことが、直木賞の新たな可能性を拓いたと言えるでしょう。

『藍を継ぐ海』の魅力:自然、科学、そして人々の営み

北海道から徳島まで、日本各地を舞台に描かれる「守り続けるもの」

本作の舞台は、北海道から徳島まで、日本各地に広がっています。

それぞれの地域には、その土地特有の自然や文化、そこで暮らす人々の営みが丁寧に描かれています。

たとえば、北海道の壮大な自然は、地球環境のスケールを感じさせる背景として登場します。

一方で、徳島では藍染めという伝統産業が物語の重要な柱となり、「次世代に受け継ぐ」というテーマが深く掘り下げられています。

伊与原さん自身が地球惑星科学研究者としての視点を持っていることもあり、自然環境の描写が非常にリアルで、生き生きとしています。

『藍を継ぐ海』の各章の概要(ネタバレ注意)

1. 夢化けの島

「夢化けの島」ネタバレ解説

伊与原新の短編集『藍を継ぐ海』の第一編「夢化けの島」は、山口県萩市から約45キロ離れた見島を舞台にした物語です。この作品は、地質学者と陶芸家が出会い、島の特異な地質と萩焼の歴史を通じて、それぞれの人生に向き合う姿を描いています。

あらすじ

物語は、地質学者の女性・歩美が見島で地質調査を行うところから始まります。同じ船に乗り合わせたのは、萩焼に使われる「見島土」を探しに来た元カメラマンで陶芸家の光平。歩美は研究者として、光平は陶芸家として、それぞれの目的を持ちながらも、次第に共通点を見出していきます。

見島は火山活動によって形成された特殊な地質を持つ島であり、その土壌が萩焼に独特の色味を与えることで知られています。二人は島を巡る中で、1200万年前の地層から現在まで続く時間の流れや、伝統工芸と科学が交わる瞬間に触れることになります。

科学と伝統の融合

光平は当初、「陶芸は職人技」と考え、科学とは無縁だと思っていました。しかし、見島土を理解するためには地質学的な知識が不可欠であることを知り、自分の仕事が悠久の歴史と繋がっていることに気づきます。一方で歩美もまた、研究対象としてだけでなく、人々の生活や文化に深く根付いた地質学という新たな視点を得ます。

自己探求

歩美と光平はそれぞれ悩みや葛藤を抱えています。歩美は派手な研究プロジェクトには興味がなく、自分の信念を貫こうとしています。一方、光平はカメラマンから陶芸家へ転身した背景に迷いや未練があります。見島で過ごす時間を通じて、二人は自分自身と向き合い、新たな道を見つけていきます。

物語のクライマックス

物語の終盤では、二人が見島土から作られた器やその歴史に触れる場面が描かれます。萩焼は400年以上前、朝鮮出兵によって連れてこられた陶工たちによって始まりました。その器には、人間が自然と向き合いながら築いてきた歴史や想いが込められており、それが現代まで受け継がれていることに二人は感銘を受けます。

結末

歩美と光平はそれぞれ目的を達成しつつも、新たな目標や希望を胸に抱いて別れます。歩美にとって科学とは、人間と自然との繋がりを明らかにする手段であり、光平にとって陶芸とはその繋がりを形として残す方法だという共通認識に至ります。

作品全体の意義

「夢化けの島」は、科学と伝統工芸という一見異なる分野が交差する中で、人間の営みや自然との調和について深く考えさせる物語です。また、「継承」というテーマも重要です。見島土や萩焼という文化財だけでなく、それらに込められた想いや技術もまた未来へ受け継がれていくべきものだというメッセージが込められています。

この短編は、『藍を継ぐ海』全体に共通する「時間」「歴史」「継承」といったテーマを象徴的に表現しており、多くの読者に感動を与える作品となっています。

2. 狼犬ダイアリー

「狼犬ダイアリー」も同様に、科学と伝統、そして人間の営みを巧みに織り交ぜた短編です。この物語は奈良県東吉野村を舞台に、絶滅したとされるニホンオオカミをめぐる謎と、主人公まひろの自己探求を描いています。

あらすじ

ウェブデザイナーのまひろは、奈良の山中でオオカミらしき生き物を目撃します[3]。同時に、大家の犬が姿を消すという出来事が起こります。まひろはこの二つの出来事の真相を追う中で、人間とオオカミ/犬の関係の歴史的変遷について考えを巡らせていきます。

科学的要素

1. ニホンオオカミの謎:この作品では、ニホンオオカミの詳細な外見が明らかになっていないという科学的事実が取り上げられています。

2. 狼の家畜化:太古の昔、一部の狼が人間との共生を選び、犬へと進化していった過程が描かれています。

3. 最後のニホンオオカミ:奈良県東吉野村で捕獲された日本最後のオオカミの標本が大英博物館にあるという史実も織り込まれています。

テーマ

1. 自己探求:まひろは「狼」にまつわる話を通じて、自分自身の生き方を見つめ直していきます。

2. 共生と進化:人間とオオカミ/犬の関係性の変遷を通じて、生物の適応と進化について考えさせられます。

3. 未知への探求:科学でも解明されていない謎に挑む姿勢が描かれています。

結末

物語の結末では、まひろが「肩の荷をおろして生きる」ヒントを得ます。また、「狼犬」という言葉に象徴されるように、野生(狼)と家畜(犬)の両面を持ち合わせた生き方の可能性が示唆されます。

この作品は、科学的な謎解きと人間ドラマを巧みに融合させ、読者に深い洞察と感動を与える短編となっています。

3. 祈りの破片

「祈りの破片」は、長崎県長与町を舞台にした物語です。この作品も、科学と歴史、そして人間の営みを巧みに織り交ぜています。

あらすじ

役場職員の小寺は、近隣住民から「えすか(こわい)家」と呼ばれる空き家の相談を受けます。調査のため訪れた家で、小寺は表面が溶けたり焦げたりした岩石、瓦、レンガ、コンクリートの破片を発見します。これらの破片が物語の核心となります。

テーマと展開

1. 原爆の痕跡:発見された破片は、長崎に投下された原子爆弾の威力を物語る貴重な証拠であることが明らかになります。

2. 歴史の継承:小寺は、これらの破片が単なるがれきではなく、歴史的に重要な「祈りの破片」であることを認識していきます。

3. キリスト教信仰:長崎の歴史と深く結びついたキリスト教信仰についても触れられ、原爆と信仰の関係性が探られます。

4. 記憶の継承:破片を通じて、原爆の記憶を後世に伝えることの重要性が強調されます。

結末

小寺は、これらの破片が持つ意味を理解し、単なる空き家の問題ではなく、歴史と記憶を継承する重要性に気づきます。「祈りの破片」という表現は、これらの物体が単なる破片ではなく、平和への祈りを込めた重要な証拠品であることを示しています。

この作品は、科学的事実(原爆の威力)と人間の営み(記憶の継承、信仰)を結びつけ、読者の心に深い感動を与える短編となっています。

星隕つ駅逓

「星隕つ駅逓」は、北海道遠軽町を舞台に、隕石の落下をきっかけとした家族の変化と、地域の歴史を織り交ぜた物語です。

舞台設定

- 北海道遠軽町白滝:オホーツク海に面した人口2万人未満の小さな町

- 町名の由来:アイヌ語の「インカルシュペ」(見晴らしの良いところ)から

物語の展開

1. 隕石の落下:遠軽町白滝の山中に隕石が落ちたことから物語が始まる

2. 駅逓の歴史:北海道開拓時代に重要な役割を果たした施設

3. 家族の変化:隕石落下をきっかけに、ある家族の生活が変化していく

テーマ

1. 地域の歴史:アイヌ語由来の地名や駅逓の役割など、北海道の歴史が描かれる

2. 科学と日常:隕石という科学的事象が人々の生活に影響を与える様子

3. 人と人とのつながり:駅逓が果たした役割を通じて描かれる

特筆すべき点

- 作者の綿密な調査と想像力が評価されている

- 地域の歴史や科学的知識を巧みに織り交ぜた構成

- 直木賞受賞作品として高い評価を得ている

この短編は、科学的事象を通じて地域の歴史や人々の生活を描き、読者に深い洞察を与える作品となっています。

藍を継ぐ海

「藍を継ぐ海」の最終章は、徳島県の海辺の町を舞台に、ウミガメの産卵と少女の成長を描いた物語です。

主人公と設定

- 主人公:沙月(中学生の女の子)

- 舞台:徳島県阿須磨町の姫ヶ浦地区

- テーマ:ウミガメの産卵と母浜回帰

物語の展開

1. ウミガメの卵を盗む:

沙月は真夜中3時半に、こっそりとウミガメの卵を盗みます。

2. ウミガメ監視員との出会い:

沙月はウミガメ監視員の佐和と出会い、ウミガメについて学んでいきます。

3. 地磁気と母浜回帰:

ウミガメが地磁気を感知する能力を持ち、生まれた浜(母浜)に戻ってくる現象について描かれます。

4. カナダ人教師ティムとの交流:

ティムという外国人教師が登場し、沙月とウミガメを通じて交流します。

5. 黒潮と太平洋横断:

ウミガメが黒潮に乗って太平洋を横断する壮大な旅が描かれます。

ラストシーンのネタバレ!

沙月と佐和が育てて海に放った子ガメが、北アメリカの西岸に辿り着いたことが明かされます。この子ガメの旅は、日本人の血を引くティムが日本に来た境遇と重ね合わされています。

沙月は、東京で生まれたと嘘をつかれて育った姉の未月が東京へ出て音信不通になっていることを気にかけており、自分の将来にも不安を感じています。しかし、ウミガメたちが海へ出ていく姿を見たり、これまでの経験を振り返ったりする中で、新たな気づきを得ます。

最終的に沙月は、「生まれた土地に責任を持ち過ぎずに、好きなところで気軽に生きたらいい」という結論に至ります。

このラストシーンには、以下のような意味が込められていると考えられます:

1. 人生の選択の自由:沙月の結論は、人生の選択に縛られすぎないことの大切さを示しています。

2. 自然と人間の繋がり:ウミガメの壮大な旅は、人間の生をはるかに超える時間の流れを象徴しています。

3. 帰郷のテーマ:「数百年後に帰ってくるかもしれない」という表現は、ウミガメの母浜回帰を通じて、人間の帰郷の可能性も示唆しています。

4. スケール感:個人の人生と地球規模の自然現象を重ね合わせることで、壮大なスケール感を生み出しています。

このラストシーンは、科学的な事実と人間ドラマを巧みに融合させ、読者に深い感動と洞察を与える結末となっています。

科学的視点で描かれる物語の深みとその独自性

『藍を継ぐ海』の物語には、科学的な視点が随所に取り入れられています。

たとえば、地層や気象、植物学的な知見が物語の中で具体的に活かされ、ただのフィクションにとどまらないリアリティを感じさせます。

こうした科学的視点は、ただ「説明的」になるのではなく、登場人物たちの行動や価値観に深く結びついています。

自然環境と人々の営みが互いに影響し合う様子は、読者に「私たちは自然の一部である」というメッセージを強く訴えかけてきます。

『藍を継ぐ海』で出会うことができる名言

「科学は、永年の営みである。たとえ一人の研究者が命を落としても、未来の研究者がバトンを継ぐ。」

この言葉は、科学の持続性と継承の重要性を表現しています。個人の生命を超えた科学の営みの壮大さが感じられます。

「地質学者がいう"最近"という言葉は、もはや一種のジャーゴンとなっている。」

地質学的な時間スケールの広大さを端的に表現した言葉です。人間の感覚と科学的な時間の差異を鮮やかに描いています。

「粘土にも個性があり、創作はその声を聞くことが必要であること。その声を無視した創作には無理がある。」

この言葉は、自然と人間の創造性の関係を表現しています。自然の声に耳を傾けることの大切さを教えてくれます。

これらの名言は、科学と自然、そして人間の営みの深い関係性を示唆しており、『藍を継ぐ海』の本質を表現していると言えるでしょう。

『藍を継ぐ海』SNSでの反応

八月の銀の雪 伊予原新

今年の8冊目読了

藍を継ぐ海のプロローグなのかな

たまたま知ってる土地が多かったけどやっぱり地図アプリを見ながら読むってなかなか無い事かも

とにかくどの話も最後の2ページで感動と感傷に満たされる pic.twitter.com/WjcvLI5Zff— 4D Modulation Studio (@abstractbossa) March 12, 2025

伊与原新『藍を継ぐ海』新潮社 #読了

知識だけあっても教養がないとだめなんだなぁという感じの5編でした。しらんけど。 pic.twitter.com/2799sJCTWu— ひろ (@kishino_h) March 11, 2025

『藍を継ぐ海』

日本の辺境が舞台の5つの短編集

その地域ならではの人々の暮らしに科学の話が織り込まれながら物語が進んでいく

知らないことばかりやった

昔から伝わるものに科学の知識が加えられ、歴史や地球や宇宙や未来を感じられるスケールの大きな物語になり、その舞台を旅した気分になれた pic.twitter.com/vJdF2xEiop— り⃨か⃨こ⃨さ⃨ん⃨ (@rikausahouse) February 16, 2025

『#藍を継ぐ海 』 #伊予原新 #読了

装丁とタイトルに惹かれて

地質や隕石、生物学など科学が題材になっているけど、決して読みにくいことはなく、物語を引き立てている

読んだ後にじんわりと感動が染み込んで優しい気持ちになると同時に希望を感じた

「夢化けの島」「藍を継ぐ海」が特に好きでした pic.twitter.com/LAQnGN3Unn— oto (@sakana__books) March 10, 2025

#読了

「藍を継ぐ海」沁みたぁー。

科学的な言葉に嫌悪感などなく読むことができた。田舎の人々の心の動きが丁寧に描かれ、人間ドラマに科学がスパイスとして混ざっていて、この人にしか書けない物語があるんだなあ、と感動できた。

特に「祈りの破片」が好き。超絶好き。 pic.twitter.com/bdu6CabpKW— シュガー@映画読書垢 (@defeajust) March 7, 2025

藍を継ぐ海/ 伊与原新

時を超えて場所を越えて生きものはみんなつながってる、そう思えた直木賞受賞作

科学(者)はいつもそこに存在するのだと思う。

中でもわたしは長崎が舞台の『祈りの破片』がとても響いた。『藍を継ぐ海』のカメさんに自分を感じた。本当に素敵なお話だった

#伊与原新 pic.twitter.com/MbDeo1KJAj

— korinon (@Noriko63056924) February 20, 2025

藍を継ぐ海/伊与原新

自然科学×人間ドラマの全5話の短篇集読後にそっと本を閉じ良い物語を読んだなと余韻に浸る素敵な作品だった

あとがきや参考文献の多さから緻密で丁寧な取材が物語に深みをあたえ美しく豊かな描写に繋がっているのだなと感じた

今まで知らなかった世界を体感させてもらった#読了 pic.twitter.com/Z2xyBfhyC1— るちか読書と日常@しばらく低浮上 (@books_luccica) February 20, 2025

伊与原新の素顔に迫る:地球惑星科学研究者から直木賞作家へ

伊与原新の経歴と作家への転身:52歳の挑戦

伊与原新さんは、地球惑星科学の研究者としてのキャリアを持つ異色の作家です。

彼は「科学者としての視点」を活かし、自然や人間の本質に迫る物語を紡いできました。

現在52歳ということで、作家としてのスタートは比較的遅かったものの、研究者時代の知見が作品に深みを与えていることは間違いありません。

「お台場アイランドベイビー」から『藍を継ぐ海』までの軌跡

伊与原さんの初期の作品である『お台場アイランドベイビー』から『藍を継ぐ海』に至るまで、その作風は徐々に進化してきました。

初期作品では、都市や現代社会を舞台にした軽快なストーリーテリングが中心でしたが、『藍を継ぐ海』では自然や地域文化をテーマに据えた、よりスケールの大きな物語へとシフトしています。

伊与原新の直木賞受賞スピーチ全文と本人のコメントを紹介

伊与原新、受賞の喜びと今後の抱負を語る

受賞スピーチでは、「科学と文学という異なる領域を橋渡しすることで、物語がどれほど豊かになるかを証明したい」と語りました。

また、「これからも地域や自然、人間の営みを大切にした作品を届けたい」と抱負を述べています。

第172回直木賞の全候補作と受賞作との違いとは

今回の直木賞では、他の候補作も話題になりましたが、『藍を継ぐ海』が特に際立っていたのは、科学と文学を融合させた独自性です。

その他の候補作は伝統的な物語構成を重視していたものが多かったため、伊与原さんのアプローチは異彩を放っていたと言えるでしょう。

次に読むべき伊与原新作品

読者のレビューをもとにおすすめの作品をランキングにすると、以下のようになります。

- 『お台場アイランドベイビー』 - 現代的なテーマと軽快な筆致で楽しめる。

- 『バベルの末裔』 - 文学と科学の融合が深まった一作。

- 『藍を継ぐ海』 - 直木賞受賞作として必読。

まとめ

伊与原新さんの『藍を継ぐ海』が第172回直木賞を受賞した理由や魅力を掘り下げると、その独自性と深みが見えてきます。以下にポイントをまとめます。

- 直木賞受賞の理由

科学的な視点と地方文化を融合させた新しい物語構成が高く評価されました。短編集という形式も新たな可能性を示しています。 - 作品の魅力

北海道や徳島など日本各地を舞台に、自然や文化、そこに生きる人々の営みを温かく描写。科学的なリアリティが作品全体に奥行きを与えています。 - 伊与原新の経歴

地球惑星科学の研究者から52歳で直木賞作家へ。デビュー作から進化し続ける挑戦の軌跡が見えます。 - 受賞後のスピーチ

科学と文学を繋ぐ意義や、これからも自然と人間をテーマに作品を届ける決意が語られました。

『藍を継ぐ海』は、文学と科学の新しい融合を体現する作品として、多くの読者を魅了し続けています!