佐々木麟太郎の学歴と偏差値は?スタンフォード大学進学の理由とは

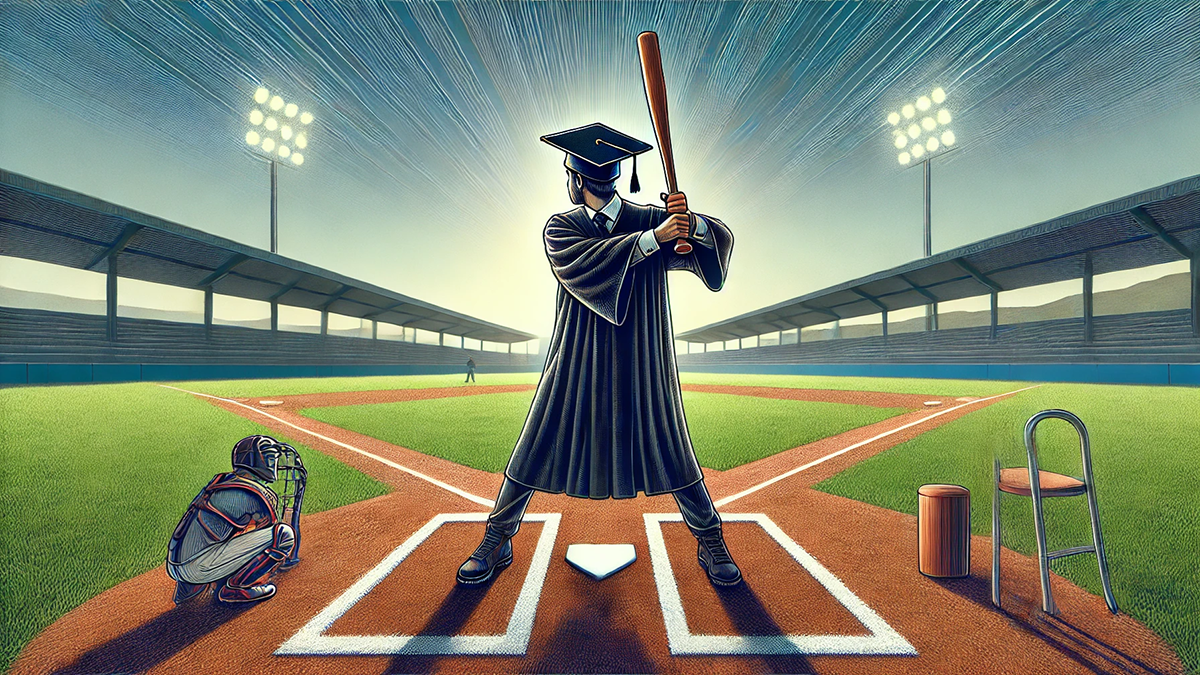

高校野球界において、その名を刻み込んだ男、佐々木麟太郎。高校通算140本塁打という前人未到の記録を打ち立て、日本中の注目を浴びた存在だ。だが、今回の話題はバットで打ち立てた記録ではない。彼が進んだ学びの道、そしてその背後にある偏差値の現実に迫る。

多くの人は「花巻東高校のスポーツコース出身」「偏差値45」と聞けば、「学業はそれほどでもなかったのでは?」と考えるかもしれない。しかし、彼が選んだ進学先は、偏差値80以上とも言われる世界最高峰のスタンフォード大学。合格率はわずか3%、入学の難易度は世界屈指。日本の一般的な大学入試の物差しで測れば、到底到達できるレベルではない。

では、なぜ佐々木はその難関を突破できたのか。単に野球ができたからではない。彼の努力、計画、そして積み上げた実績。それらがすべて絡み合い、奇跡を現実にしたのだ。偏差値という数値では測りきれない「総合力」の勝利と言えるだろう。

これから語るのは、そんな佐々木麟太郎の「学び」の軌跡。そして、彼がどうやって日本の偏差値45というスタート地点から、スタンフォードというゴールにたどり着いたのか。その真実に迫る。

佐々木麟太郎の出身高校「花巻東高校」の偏差値は?スポーツコースの難易度も解説

偏差値は45。一般的な難易度は?

佐々木が通っていたのは岩手県の花巻東高校。この学校はスポーツで全国に名を馳せる存在だが、学業面ではどうだったのか。彼が在籍していたスポーツコースの偏差値は45。これは全国平均よりやや下。一般的に見れば、進学校としてのレベルには届かない数字だ。しかし、偏差値というのはあくまで学力テストの指標でしかない。

スポーツコースの本質は学力ではなく、競技力を高めることにある。つまり、偏差値という物差しで評価すること自体がナンセンスとも言える。全国トップクラスのアスリートを輩出するために特化された環境。練習漬けの毎日、体力と精神力を鍛え抜く日々。佐々木麟太郎も例外ではなく、この環境で黙々と技術を磨き続けた。

学力よりも実績が重視されるのは当然のこと。スポーツコースにおいては、授業の優先順位はどうしても低くなる。だからといって勉強を全くしないわけではない。最低限の学業はこなしつつ、時間の大半は練習と試合に費やされる。それがスポーツコースの現実だ。

そんな環境下でも、佐々木は限られた時間の中で学びを積み重ねていた。野球に全力を注ぎながらも、スタンフォード大学進学という高い目標を意識し続けたのだ。その姿勢こそが、彼の成功の礎となったのである。

進学コースと特進コースは?

ちなみに、花巻東高校には大きく分けて三つのコースが存在する。まず「進学コース」は偏差値42で、一般的な学業を重視したクラスだ。そして「特別進学コース」は偏差値49。こちらは国公立大学や難関私立大学進学を目指す生徒が集まる、よりハイレベルな学力重視のクラスである。

もし学力を重視するのであれば、特進コースを選択するのが王道だっただろう。だが、佐々木麟太郎は明確に「野球」に全振りしていた。彼が選んだのはスポーツコース。それは偏差値45という学力基準でありながらも、野球の実績を積み上げるために最適な環境だったのだ。

スポーツコースは日々の練習量も多く、生活の多くが野球中心になる。学業面での負担は他コースよりも少ないが、その分、練習と試合に全力を注ぐことが求められる。彼にとっては、学業での偏差値を追い求めるよりも、野球という武器で自らの道を切り開くのが現実的な選択だったというわけだ。

こうした決断は、単なる「野球バカ」ではできない。自分が進むべき道を冷静に見極めた上での選択だったと言えるだろう。

佐々木麟太郎はなぜスタンフォード大学に進学できた?偏差値80以上の難関校の条件とは

偏差値80以上、日本の常識では無理筋

スタンフォード大学は、世界的に見てもトップクラスの難関校として知られている。合格率は約3%という超狭き門。日本の偏差値に換算すれば、東大理三を超える80以上とも言われるレベル。正直、普通に考えればスポーツコース出身者が目指す場所ではない。学業一筋の秀才たちが競い合ってようやく入れるかどうかという場所だ。

しかし、佐々木麟太郎は「普通」ではなかった。彼の進学は、単なるラッキーや一時の話題性ではない。高校時代に積み上げた圧倒的な野球の実績、そしてそれだけにとどまらない総合評価によって掴み取った結果だ。スタンフォード大学は単なる学力だけでなく、人物としてのポテンシャル、リーダーシップ、社会貢献の意識など、あらゆる面から評価する。佐々木はこのすべてにおいて高い評価を得た。

野球の実績は言うまでもない。高校通算140本塁打という前人未到の記録。国内外のスカウトが注目する才能を持っていた。だが、それだけでは足りない。英語力を磨き、学業も怠らず、周囲と協力しながら進学の道を模索してきた。その過程で得た経験や努力の姿勢が、スタンフォード大学に「彼は価値のある存在だ」と認めさせたのだ。

つまり、スタンフォードが認めたのは単なる「ホームランバッター」としての彼ではなく、未来を見据えた挑戦者としての佐々木麟太郎だった。

スタンフォードが認めた「総合力」

スタンフォード大学が評価するのは単なる学力だけではない。その評価基準は多岐にわたる。スポーツにおける卓越した実績、リーダーシップを発揮した経験、個人としての人格、そして将来性。これら全てを総合的に見て、大学側は学生を選抜している。

佐々木は野球で圧倒的な実績を残してきたのはもちろんだが、それだけでは終わらなかった。彼は学業にも真剣に取り組み、スポーツコースという学習時間が限られる環境の中でも、成績を維持する努力を惜しまなかった。さらに、スタンフォード大学進学を見据え、英語力の向上にも励んでいた。日常会話レベルではなく、アカデミックな英語力を磨くためにオンライン英会話や独自の学習法を駆使していたという。

このように、佐々木は野球だけに偏ることなく、自らの可能性を広げるためにあらゆる努力を積み重ねてきた。その結果として、スタンフォード大学は彼を「総合力に優れた人物」として高く評価し、進学を認めたのだ。単なるスポーツ推薦ではなく、学業と人間性の両面からその価値が認められたことは、彼の努力の証明と言えるだろう。

佐々木麟太郎がスタンフォード大学進学を決めた理由|日本の高校からアメリカ名門校への挑戦

野球だけで終わらない人生設計

佐々木がスタンフォードを選んだ理由は、実にシンプルでありながら深いものだった。「野球が終わった後の人生も考えて」。この一言に、彼の人生設計の全てが込められている。多くのアスリートがそうであるように、野球選手としてのキャリアには必ず終わりが来る。それは早ければ20代、遅くても40代には訪れる現実だ。その後の人生をどう生きるのか。その視点がなければ、ただの「野球バカ」で終わってしまう。

佐々木はそのリスクを理解していた。だからこそ、彼は自らの可能性を広げるために、学びの場としてスタンフォード大学を選択した。アメリカでの挑戦は、単に野球の技術を磨くためだけではない。世界最高峰の教育機関で学ぶことで、自らの視野を広げ、将来的には野球以外のフィールドでも活躍できる自分を作りたかったのだ。

また、スタンフォード大学には優れたビジネス教育や多様な学問分野が揃っている。佐々木は野球選手としてだけでなく、将来的にはビジネスマンとしての活躍も視野に入れているとも言われている。そうした人生設計があったからこそ、彼はあえて学びの場としてのスタンフォード大学を選んだのだ。

つまり、この選択は「野球バカ」ではなく「人生バカ」にならないためのものだった。彼の挑戦は、野球を超えた人生全体の挑戦でもあるのだ。

父親の影響と支援体制

そして、もう一つ大きな存在として忘れてはならないのが、佐々木麟太郎の父親であり、花巻東高校の野球部監督でもある佐々木洋氏だ。息子である麟太郎が野球に打ち込み、進学の道を切り開いていく上で、洋氏の存在は計り知れないほどの支えとなっていた。練習や試合だけでなく、日常生活における心構えやメンタル面のフォロー、そして学業に対する姿勢に至るまで、父親として、そして監督として多方面でサポートを続けてきた。

さらに、海外進学という大きな挑戦においては、語学の壁や手続きの煩雑さが大きなハードルとなる。そこで支えとなったのが、通訳兼アドバイザーの存在だ。彼は言語面だけでなく、スタンフォード大学への進学プロセス全般を支援し、必要な情報提供や現地の環境についても助言を行った。面接対策、エッセイの添削、さらにはスタンフォード側とのコミュニケーションの橋渡し役として、そのサポートは非常に重要だった。

このように、家族の支援と専門的なアドバイスがなければ、海外進学という大きなハードルは乗り越えられなかっただろう。佐々木麟太郎の挑戦は、決して彼一人の力だけで成し遂げられたものではなく、多くの人々の支えと努力によって実現したものだった。

スタンフォード大学の合格率は3%?日本人が入学するための条件とは

合格に必要な条件

- 圧倒的な実績(スポーツや学業) 野球における実績は日本高校野球史上最多の通算140本塁打。この記録だけで彼の実力は証明済みだが、学業面でも努力を怠らず、限られた時間の中で確実に学力を積み上げてきた。その結果、彼はスタンフォード大学が求める学問的基準をクリア。単なるスポーツ推薦に頼るのではなく、学業面でも堂々と評価された点は特筆すべきだ。

- 英語力(TOEFLやSATで高得点) スタンフォード大学は、英語力の高さも重視する。佐々木は高校時代から週に数回のオンライン英会話を実践し、日常英会話レベルに留まらず、アカデミックな英語力まで高めていた。TOEFLやSATといった試験でも十分なスコアを獲得。野球の練習と勉強の合間を縫って語学学習に励んだ、その努力が実を結んだ結果だ。

- パーソナルエッセイ(人生の目的や意欲を明確に) アメリカの大学入試では、エッセイの質が評価を左右する。佐々木はエッセイの中で、単なる野球選手としての成功を語るのではなく、自らの将来像や人生の目標、社会貢献への意識を明確に打ち出した。野球で培った精神力や経験を将来どう活かしていくのか、自分の言葉で表現し、大学側に強くアピールしたのだ。

これらすべての条件を見事にクリアし、佐々木麟太郎はスタンフォード大学から高い評価を得た。その証拠がフルスカラシップでの入学。これは単なる実力の証明ではなく、彼の人間力と将来性に対する確固たる信頼の表れと言えるだろう。

佐々木麟太郎は偏差値45の高校でどう学業を維持したのか?文武両道の努力に迫る

忙しい中でも学業を怠らない

野球部の活動は想像を絶するほど多忙だった。早朝の練習に始まり、放課後のトレーニング、さらには土日も試合や練習で埋め尽くされる。そんな中で学業に取り組むのは並大抵のことではない。それでも佐々木は、授業中には常に集中力を高め、講義の内容を一つも逃さないよう必死に耳を傾けたという。休憩時間や移動の合間も無駄にせず、参考書を開く姿が見られた。

特に苦手とされる科目には重点的に取り組み、効率的な学習法を模索。テスト前には睡眠時間を削ってでも復習に励んでいた。彼の中には「野球に全てを捧げているからこそ、学業も疎かにはしない」という信念があった。そうした積み重ねの結果、偏差値45という数字を維持することができたのである。

この偏差値は、決して簡単に得られたものではない。練習の疲れが残る中での勉強、集中力が削がれる環境でも諦めずに努力を続けた証拠だ。だからこそ、彼の学業への取り組みは、単なる数字以上に価値があると言えるだろう。

英語の勉強は必須

スタンフォード進学のため、佐々木は高校時代から週3〜4回のオンライン英会話レッスンを欠かさず続けていた。彼にとって英語学習は、単なる「課題」ではなく「自分の未来を切り開くための武器」だったのだ。

彼が行っていたのは、日常会話に留まらない、アカデミックな英語力の習得。英語でのディスカッションやエッセイの練習も積極的に行い、スタンフォード大学の授業で求められるレベルに達することを目指していた。時間がない中でも、野球の練習後に自主的にレッスンを受け、復習も怠らなかったという。練習と勉強を両立させるために、隙間時間を見つけては単語帳をめくり、夜遅くまで英語の音声を聴き込む。そんな日々を積み重ねてきたのだ。

勉強も練習も、どちらも中途半端にはしなかった。だからこそ、彼はスタンフォードという狭き門をくぐり抜けることができた。彼の努力は、確かな結果として結実したのである。

野球と勉強、両立の秘訣は?佐々木麟太郎が実践した学習方法とは

- 時間の管理:忙しいスケジュールの中でも、佐々木は隙間時間を徹底的に活用していた。移動中は参考書を読み、練習の合間には単語帳で英語を学習。効率を重視し、集中力を最大限に高める工夫を怠らなかった。計画的な時間配分と、どんな状況でも学びを逃さない姿勢が、限られた時間でも成果を上げる秘訣だった。

- 目標設定:佐々木は常に明確な目標を持って行動していた。「スタンフォードに進学する」「MLBで活躍する」など、具体的なゴールを設定し、そのために必要な努力を逆算して日々の行動に落とし込んでいた。この目標意識が、彼の努力の支えとなり、モチベーションを維持する原動力となった。

- 支援体制:佐々木の挑戦は、決して一人では成し得なかった。家族のサポートはもちろん、進学に関する手続きを支援したアドバイザーの存在も大きかった。父親のアドバイスや、専門家による学習サポートが彼を支え、どんな困難にも屈しないメンタルを育てたのだ。

何事も「やるか、やらないか」。佐々木は間違いなく「やる」選択を取り続けた人間だ。その積み重ねが、スタンフォード大学進学という大きな成果につながった。

スタンフォード大学野球部の強さは?佐々木麟太郎が挑むアメリカの舞台

世界トップレベルの環境

スタンフォード大学の野球部は、アメリカ大学野球界でも最上位に位置するNCAA1部に属している。このレベルは、ただの大学野球という枠を超え、プロのスカウトも注視する舞台。過去にはメジャーリーガーも多数輩出し、その実績は折り紙付きだ。

毎年、数々の才能が集まり、激しい競争が繰り広げられている。そんな環境で結果を残すことは、将来的にMLBへと進むための大きなステップになる。練習のレベルも日本とは次元が異なり、フィジカル、メンタル、戦術面の全てが高度に求められる。佐々木がこの環境でどこまで自分を高められるかは、彼の将来に直結する課題だ。

期待される「左の大砲」

佐々木は、スタンフォード野球部でも「左の大砲」として大きな期待が寄せられている。彼のパワーとバットスピードは、すでにチームメイトの間でも評判となっており、現地メディアでも「次世代のスター候補」として紹介されるほど。

だが、彼に求められるのは単なる長打力だけではない。アメリカの大学野球は、細かな戦術理解と状況判断能力も必須。佐々木がどれだけこの環境に順応し、自分の力を発揮できるかが問われるだろう。

日本のファンもアメリカのファンも、彼がどこまで通用するのか固唾を飲んで見守っている。今後、どのような成長を見せるのか、MLBのスカウトたちがどのように彼を評価するのか、注目は尽きない。

佐々木麟太郎の今後は?MLBドラフトへの可能性とスタンフォードでの挑戦

- MLBドラフト:2026年がターゲット 佐々木は2026年のMLBドラフトに向けて、着実に準備を進めている。スタンフォード大学での経験は、彼にとって単なる野球の舞台に留まらず、将来のプロキャリアに直結する重要なステップだ。アメリカの大学野球は、MLBスカウトたちの視線が集まる場所であり、スタンフォードという環境で結果を残すことは、そのまま評価に繋がる。2026年のドラフトでどの球団が彼に注目し、どのような評価を与えるのか。すでにその動向に注目が集まっている。

- アメリカ代表選出の可能性:日米大学野球選手権にも注目 さらに注目すべきは、アメリカ代表として日米大学野球選手権に選出される可能性だ。ここでの活躍は、彼の評価を一段と押し上げる絶好のチャンスとなる。アメリカ代表に選ばれること自体が名誉であり、そこでのパフォーマンスは全米スカウトの目に留まる。特に、異国の地でプレッシャーの中でどれだけ力を発揮できるかが、彼の本当の実力を試す場になるだろう。

未来は未定だが、確かなのは、道は自分で切り開いていくしかないということ。佐々木は、これまでの努力と実績でその道を切り開いてきた。これから彼がどこまで行くのか、そしてどのような結果を掴み取るのか。今後の彼の挑戦から目が離せない。

日本とアメリカの大学入試は何が違う?偏差値と合格基準の差を比較

- 日本:偏差値重視。日本の大学入試は、偏差値という数値で学力の優劣を測り、その数値に応じて合格が決まるケースが大半だ。学力テストの成績がすべてと言っても過言ではなく、いかに得点を積み重ねるかが合格の鍵となる。学力一本勝負で、実績や課外活動はほとんど評価されないのが日本の現状だ。

- アメリカ:総合評価(学業+課外活動+エッセイ)。アメリカの大学は、学業成績だけでなく、課外活動での実績や社会貢献、リーダーシップ経験など、多面的な評価を行う。さらに、志望理由や将来のビジョンを詳細に記述するパーソナルエッセイも重要な判断材料となる。個人としての「人間力」を評価するシステムであり、単純な学力だけでの判断はされない。

このように、日本の偏差値重視の入試制度と、アメリカの総合評価型の入試制度では、求められるものが大きく異なる。佐々木麟太郎の進学は、まさにこの違いを象徴している。偏差値だけで判断していたら、スタンフォード大学進学は難しかっただろう。しかし、彼は野球という圧倒的な実績と、自らの将来に対する意識、そして学業への努力という総合力で評価された。偏差値だけで人の可能性を測るのはナンセンス。彼の進学は、その最たる証拠だ。

スタンフォード大学の偏差値は日本でいえばどれくらい?合格の難易度を徹底解説

日本で言えば東大理三レベルの難易度と言われるスタンフォード大学。しかし、単純に偏差値だけで比較することは無意味だ。スタンフォードは学力だけでなく、リーダーシップ、社会貢献、課外活動など、人間としての総合的な資質が問われる場所。単なるペーパーテストの結果ではなく、どれだけ多様な経験と努力を積み上げてきたかが問われる。

つまり、偏差値という数値に縛られず、自らの実績と行動で未来を切り開いていける人材が求められているのだ。佐々木麟太郎は、偏差値45という一般的な学力基準を超えて、野球での圧倒的な実績と努力、そして未来への意欲でスタンフォード大学への進学を実現させた。これは、ただの偶然ではない。彼がこれまで積み重ねてきた努力と信念が、世界を開く鍵となったのだ。

偏差値が全てではない。努力と実績があれば、世界は自分の手で切り開ける。その事実を、佐々木麟太郎はその生き様で証明してみせた。

秋本美空の進路最新情報!筑波大学進学の背景と未来の可能性に迫る

M-1連覇の原点!令和ロマンの学生時代と慶應大学「お笑い道場O-keis」の日々

(祝合格)加護亜依さんの娘、どこの中学に合格したの?(予想)

(かわいいTBS報道特派員)城島未来さん大学はどこ?(抜群の行動力)