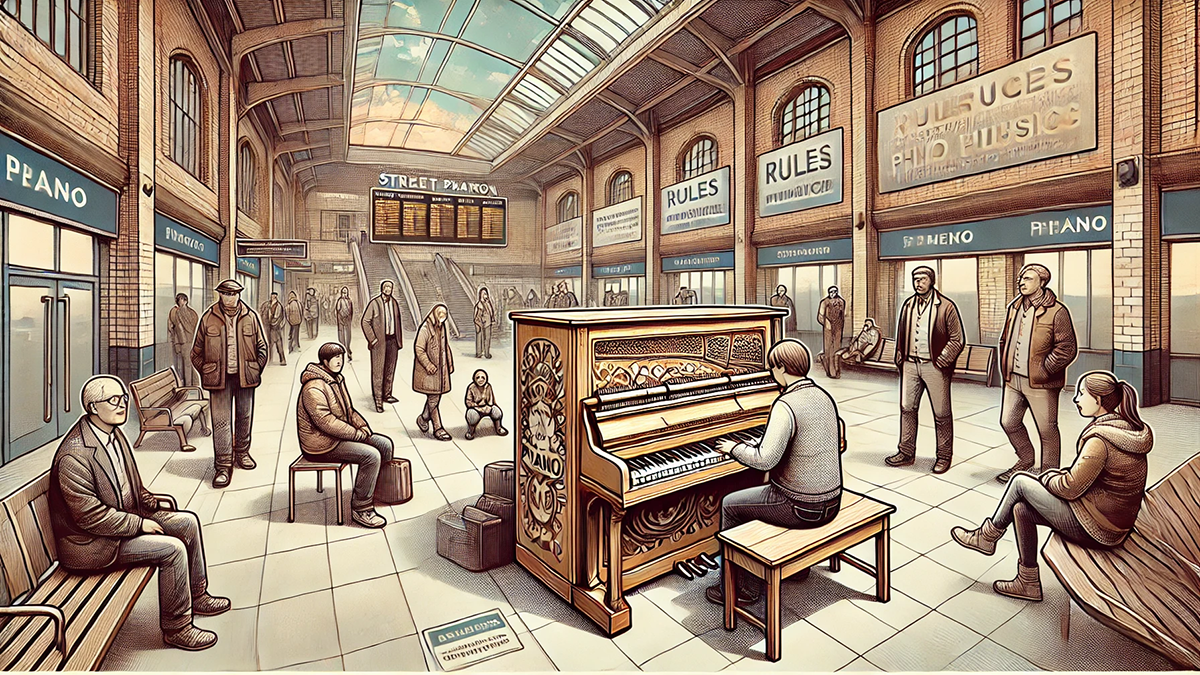

「ストリートピアノがうざい」と言われる理由は本当なのか?

俺は40代後半だけど、昔から音楽そのものは好きだ。とはいえ、駅や商業施設にあるストリートピアノに「うざい」という意見があるのも確か。

「じゃあ実際どこまで“うざい”んだ?」と疑問を抱く人もいるだろう。

俺自身、ゲームのボリューム論争(音が大きすぎると周囲が迷惑など)を数多く見てきたから、この手の話題には敏感だ。音楽が素晴らしいのは間違いないが、公共空間でのマナー違反は婚活での勘違い男(または女)みたいに嫌われやすい。

結論から言えば「うざい」と思われるケースはある程度事実だが、すべてがそうとは限らない。

まずは具体的な撤去事例やルール違反などの話を見てみよう。ここを押さえておけば、ストリートピアノに対する賛否両論がよりクリアに見えてくるはずだ。

最後までおつき合いいただければ幸い。

「騒音」「マナー違反」はどれほど深刻なのか?大阪南港の炎上騒動から考える

最近、大阪市住之江区のATCシーサイドテラス内に設置されたストリートピアノが、意外な形で話題になった。運営側が公式X(旧Twitter)で「練習は家でしてください」「手前よがりな演奏は『苦音』」と注意喚起したのが発端だ。

これに対し、SNS上では「ストリートピアノは自由に楽しむ場所のはず」「初心者や上手でない人を排除するのか?」と批判が殺到。実際のところ、フードコート内でミスの多い演奏に対するクレームがあり、撤去も検討しているという運営側の事情も理解できないわけではない。しかし、ストリートピアノの魅力は「上手な演奏」だけではないと俺は思う。

そもそも「ストリートピアノ」は誰もが自由に音楽を楽しめることに価値がある。プロ級の腕前だけを歓迎するなら、それはもはやストリートではなくコンサートホールの世界だ。初心者でも、多少ミスがあっても、それを許容するのがストリートピアノのあるべき姿じゃないだろうか?

さらに今回の騒動で興味深いのは、批判を浴びているのが演奏者だけではなく、運営側にも及んだ点だ。SNS運営の言葉選びが強烈すぎて、逆にストリートピアノの「自由さ」や「楽しさ」を擁護する声が高まった。つまり、騒動の原因は必ずしも演奏者だけでなく、運営側のコミュニケーション不足にもある。

加古川駅やSENRITOよみうりの撤去事例のように、完全なマナー違反が原因なら話は別だが、今回の大阪南港のように「ミスが多い」という理由だけで撤去を検討するのは、ストリートピアノの趣旨を考えると少々過剰な気もする。

要するに、ストリートピアノの「騒音」や「マナー問題」はたしかに深刻化することもある。しかし、運営側が初心者を締め出すような厳しすぎる対応を取るより、演奏者・聴衆・運営者の間で「お互いの寛容さ」を保つ工夫こそが求められるのではないか。

苦音などと言うのなら街角ピアノ🎹等置く必要はない‼️こうして愛のある音楽が減って行く‼️💢。ま https://t.co/lAkY2tZlZn

— 高橋まこと (@atomicdrum) March 24, 2025

激しく同意

伝説のロックバンドドラマーが苦言 炎上のストリートピアノ投稿に「苦音などと言うのなら…」(日刊スポーツ) https://t.co/f33HTPBeM6

— 堀江貴文(Takafumi Horie、ホリエモン) (@takapon_jp) March 24, 2025

加古川駅やSENRITOよみうりの撤去例から何がわかるのか?

加古川駅(兵庫県)やSENRITOよみうり(大阪府豊中市)では、実際にストリートピアノが撤去された事例がある。

- 加古川駅では、長時間演奏や大声での歌唱などが頻発し、近隣の店舗や通行者から苦情が相次いだ

- SENRITOよみうりでも、演奏者のマナー不足や騒音問題が原因で撤去に至ったとされる

これらは決して「音楽そのものが悪」と言っているわけではなく、あくまでマナー違反や周囲への配慮不足が原因だ。「俺も人前でゲーム実況やるなら、最低限周りの人が楽しめる環境を整えるだろうな」と考えると、撤去された理由も理解できる。

つまり、撤去されたという事実から見えてくるのは「公共の場での配慮不足」が大きな原因だということ。どうも“うざい”と言われる要素は、ストリートピアノそのものよりも、一部利用者の行動に起因するらしい。

「騒音」「マナー違反」はどれほど深刻なのか?

ストリートピアノに対するネガティブな意見の多くは、「音が大きい」「場の空気を読まない演奏が多い」など、騒音とマナーの問題に関係している。

これは、婚活で「空気を読まずに延々と自分語りする人」が敬遠されるのと似ている。要は、“自己中心的”なスタイルが他者の不満を生むわけだ。

実際にどんなトラブルや苦情が多いのか?

- 駅や商業施設で放送が聞こえにくくなる(乗り遅れなどの二次被害が懸念される)

- 演奏者がずっと占拠して、他の弾きたい人が利用できない

- 深夜や早朝など、常識的に考えて周囲が迷惑する時間帯にも演奏してしまう

- 演奏の合間に大声で騒いだり、周囲を煽ったりする人が現れる

これらの苦情を一言でまとめると「周囲の迷惑を考えてほしい」という切実な訴えだろう。これはあくまで噂でしかありませんが、「3時間以上ピアノの前に居座って動画配信を続けた」なんて話もネットでは囁かれている。真偽は不明だが、こうした噂が流れるほどトラブルが多いと感じられているのは事実と言える。

次は、そういったトラブルに対してルールは整備されているのか、見ていこう。

苦情に対するルールや対策は整備されているのか?

俺が思うに、何かしらのルールがなければ「うざい」と言われて当然だ。結局のところ、人は指針がないと好き勝手する生き物だし、駅や商業施設の管理者もトラブル対策を放置するわけにはいかない。

10分ルールや音量制限などは効果があるのか?

場所によっては「1人10分まで」や「音量計を設置して一定デシベル以上は禁止」といった独自のルールが存在する。たとえば。

- 10分ルール:

連続して長時間弾き続けるのを防ぎ、他の人にも演奏機会を与える - 音量制限:

騒音計を使ってある基準を超えると注意するか、演奏を中断させる

実際、これらの対策は苦情を減らす一定の効果があると言われている。

しかし、ルールがあっても守られなければ意味がない。さらに管理者不在の場所では、結局ルールを破る人が出てきやすい。だからこそ、次はストリートピアノそのものの存在意義について考えてみよう。そこを知れば、単に「うざい」で終わらない話になるかもしれない。

そもそもストリートピアノは「うざい」だけの存在なのか?

俺は映画考察やゲームのメタ分析をする傍ら、歴史に興味を持っている。歴史を振り返ると、公共空間での芸術は常に賛否両論あった。例えば路上芸人や大道芸の文化も、街の活気を生む一方、治安を乱すと批判された時代がある。

ストリートピアノもまさに同じで、周囲との調和さえ保てれば「一体感」や「新しい音楽体験」を作るツールになるはず。結局、使い方次第では「うざい」を「楽しい」に変えられるわけだ。

地域活性やコミュニティづくりの面でどんなメリットがあるのか?

- 地域イベントと連携して、観光客を呼び込む

- 演奏をきっかけとしたコミュニティ形成や交流の場が生まれる

- 普段楽器に触れない人が気軽に音楽を楽しめる場を提供する

- SNSでの拡散により、地域や商業施設のPRにつながる

考えてみれば、婚活でも「イベントの場がある」って大きいだろ? 場があるからこそ人が集い、交流が生まれる。ストリートピアノも同じノリで、誰でも気軽に参加できる“音楽の出会い”を生み出す。こう考えると、一概に「うざい」だけとは言い切れないだろう。

では、「うざい」と感じてしまう人への視点も忘れずに、次で補足しよう。

「うざい」と感じる人への共感ポイントはあるのか?

「騒音は嫌だ」「マナー違反するやつが多すぎる」――これらの不満は至極まっとうな意見だ。俺も婚活の場で、空気を読めない人がいたら正直イライラしてしまうし、「勘弁してくれよ…」と嘆く気持ちはよくわかる。だからこそ、まずはその声を否定せずに「そうだよね、わかる」と共感してあげることが大事だ。

新しい視点を取り入れると見え方はどう変わるのか?

- 「うざい」と感じるのは、極端な利用者の行動が原因

→ 実は大半の利用者はルールを守って楽しんでいる - 地域活性や音楽交流の場にもなり得る

→ 全員が迷惑になるわけではない - マナーを守りやすい仕組みづくりを応援する

→ 不満を声に出しつつも、建設的な改善案を考えると自分もストレスが軽減

要は、新しい視点で「うざい」と言われる裏側を見てみれば、批判すべきはストリートピアノではなく“迷惑行為”そのものだと気づくかもしれない。そこを理解すれば、ストリートピアノ=完全悪ではないとわかるはずだ。

最終的には「うざい」と感じる意見も一理あるし、その一方でポジティブな面も大きい――つまり表裏一体の存在だと考えられる。

だから俺は、ストリートピアノを一括りで「迷惑」と否定するよりも、「どうすれば周囲を不快にさせずに、面白い場を作れるか」を考えるのがいいと思う。

何事もそうだが、結局は使いよう次第。ルールやマナーを整えて、誰もが気持ちよく利用できるストリートピアノを目指すべきじゃないかと思うね。

こんな記事もお勧め!

(ケースバイケース?)電車内でのリュック持ち方論争に正解はあるのか?