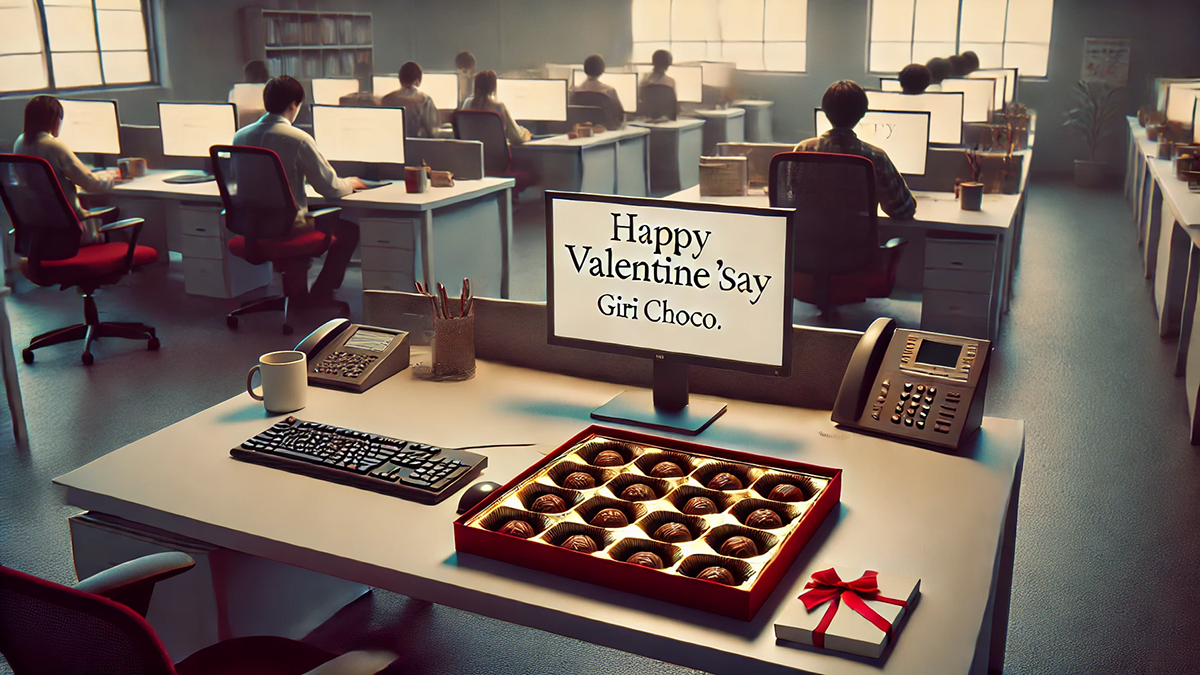

義理チョコはもう時代遅れ?バレンタインの新常識を探る

「今年こそ、もうやめようと思っていた」——バレンタインが近づくたび、そうつぶやく人は少なくない。

かつて職場や学校で「義務」として贈られていた義理チョコ。

しかし近年、その風習は急速に衰退している。

「義理チョコは死語なのか?」と検索するあなたも、そうした時代の変化を肌で感じているのではないだろうか。

この記事では、最新の市場データやアンケート調査をもとに、義理チョコ文化がどこまで衰退したのかを検証する。

さらに、若者のバレンタインの過ごし方、義理チョコに代わる新たな贈り物のトレンドも紹介。

義理チョコは完全に消えるのか?それとも、形を変えて残るのか?

2025年のリアルなバレンタイン事情を考えてみよう。

昨年(2024年)のバレンタイン市場、義理チョコの売上はどう変化した?

バレンタイン市場全体の規模は変わらないものの、「義理チョコ」に関する消費は減少傾向にある。

日本チョコレート・ココア協会のデータによると、2023年と比較して義理チョコの売上は約15%減少したと報告されている。

一方で、高級チョコレートの市場は拡大。特に1,000円以上の「自分チョコ」の売上が増え、義理チョコから「ご褒美チョコ」へシフトする傾向が鮮明になっている。

若者の8割が義理チョコを「不要」と回答?最新アンケート結果

2024年の最新アンケート調査(某マーケティング会社調べ)では、20代の約82%が「義理チョコは不要」と回答。

さらに、30代でも約70%が同様の意見を持っていることが判明した。

理由として挙げられたのは以下の点。

- 職場での人間関係の変化(プライベートと仕事を切り分ける文化の定着)

- 経済的負担の回避(毎年配るコストを見直したいという声)

- 「お返し」が負担になる(ホワイトデー文化の衰退)

このように、義理チョコに対する価値観が変わりつつあることがデータからも読み取れる。

では、なぜこうした変化が起きたのか?

なぜ義理チョコ文化は廃れつつあるのか?

一時は「社会人のマナー」とも言われた義理チョコだが、今や敬遠される場面が増えている。

かつては、義理チョコが「職場の潤滑油」と考えられていた。しかし、近年の企業文化の変化により、その役割が薄れている。

特に、リモートワークの普及が大きく影響している。

会社に出社する機会が減ったことで、義理チョコを配る必要性がなくなったのだ。

また、「上下関係よりもフラットな関係を重視する」企業文化の浸透により、義理チョコを渡すことで上下関係を意識させる行為自体が時代遅れになりつつある。

「義理チョコは迷惑?」SNSで広がる拒否反応とその影響

ここ数年、SNSでは「義理チョコいらない」派の声が増加している。

- 「職場で義理チョコ配る風習、そろそろ廃止してほしい」(Xより)

- 「義理チョコ渡しても、お返しが大変そうで逆に申し訳ない」(Instagramより)

特に、「義理チョコを配るのが負担」「お返しを強要されるのが嫌だ」といった意見が目立つ。

企業側もこれを受けて、「社内バレンタイン禁止」を打ち出す動きが広がっている。

では、義理チョコが減る中で、今のバレンタインはどのように変化しているのか?

いまのバレンタイン、義理チョコの代わりに何を贈る?

義理チョコが廃れつつある今、代わりにどのようなものが人気を集めているのか?

義理チョコの代わりに人気なのが「ご褒美チョコ」だ。

サロン・デュ・ショコラなどの高級チョコレートイベントの盛況ぶりを見ても、そのトレンドが顕著に表れている。

特に、海外ブランドの高級チョコレートが売上を伸ばしており、例えば…

- ジャン=ポール・エヴァン(1粒500円以上の高級チョコ)

- ピエール・マルコリーニ(ショコラティエブランドの代表格)

といったブランドが人気を集めている。

これは、単なる「プレゼント」ではなく、「自分へのご褒美」としての需要が拡大していることを示している。

チョコ以外のギフトが増加?バレンタインの新しい形とは

さらに、チョコレート以外のギフトを選ぶ人も増えている。

「物より体験」を重視する層が増えたことが背景にある。

最近注目されているのは以下のようなギフト。

- コーヒーや紅茶のギフトセット(特にシングルオリジンの高級品)

- スキンケアやハンドクリーム(男女ともに人気が高い)

- カフェやレストランのギフトカード(「物より思い出」を贈る文化が浸透)

このように、「バレンタイン=チョコ」ではない新しい価値観が広まりつつある。

「義理チョコ文化ゼロ」はあり得るのか?

義理チョコの衰退傾向は確かだが、「完全になくなる」とは言い切れない。

その理由として、以下のような「まだ義理チョコを贈る文化が残っている層」がある。

- 経営者や管理職層(「社交辞令としての義理チョコ」を続ける傾向)

- 地方の中小企業や伝統的な業界(義理チョコ文化が根強く残る)

- 学校や部活動などのコミュニティ(「感謝の気持ち」としてのチョコ文化が継続)

しかし、こうした場面でも「義理チョコを配らない選択肢」が増えているのが実情だ。

例えば、大手企業では「社内バレンタイン禁止」を正式ルール化するところもあり、確実に「義理チョコをなくす流れ」が進んでいる。

また、消費者意識の変化に伴い、チョコレート業界も「義理チョコに頼らないマーケティング」へとシフトし始めている。

2025年以降のバレンタイン、どんな形になっていく?

義理チョコ文化が衰退する一方で、新しいバレンタインの形が生まれている。

そのトレンドをいくつか紹介する。

1. 「バレンタイン=高級チョコレート」の流れが加速

「ご褒美チョコ」「本命チョコ」に特化したマーケティングが強化される見込み。すでに「サロン・デュ・ショコラ」などのイベントが人気を集めており、今後もこの流れが続くと考えられる。

また、健康志向の高まりにより、オーガニックチョコレートやビーントゥバーチョコレートの市場も拡大している。

2. 「体験型バレンタイン」の人気が上昇

チョコを贈るよりも、**「バレンタインを一緒に楽しむ」**という体験型のイベントが増えている。例えば…

- カップル向けのチョコレート作り体験

- ワイン×チョコレートのペアリングイベント

- バレンタイン限定のホテルディナーコース

こうした「モノより思い出」を重視する消費行動が、今後のバレンタインの主流になっていく可能性が高い。

3. バレンタインの「男女限定」の概念がなくなる

これまでは「女性が男性にチョコを贈る」文化だったが、ジェンダーレス化の流れの中で、バレンタインの捉え方も変化している。

- 男性から女性へのチョコレート贈呈が一般化

- 同性同士のチョコ交換(友チョコ)がより定着

- 恋愛要素を抜きにした「感謝を伝える日」へシフト

このように、バレンタインは「愛を伝える日」から「自由に楽しむ日」へ変化しつつある。

まとめ

義理チョコ文化は確実に衰退しているが、バレンタイン自体が消えるわけではない。

今後はより自由度の高いイベントとして進化していく可能性が高い。

2025年以降のバレンタインの予測をまとめると…

✅ 義理チョコ文化はさらに衰退し、社内バレンタインは禁止の方向へ

✅ 「ご褒美チョコ」「高級チョコ」市場が拡大

✅ 「チョコ以外のギフト」や「体験型バレンタイン」が主流に

✅ バレンタインの「ジェンダーレス化」が加速

つまり、これからのバレンタインは「誰に贈るか」より「どう楽しむか」が重視される時代になりそうだ。

義理チョコが消えていくのは、単なる文化の終焉ではなく、バレンタインがより柔軟で楽しいイベントへと進化する過程なのかもしれない。