「怖い映画」なんて言葉じゃ足りない──『エクソシスト』が問いかけるもの

「本当に怖いホラー映画って、何だと思う?」

もしそう訊かれたら、俺は迷わず『エクソシスト』と答える。

ただし理由は、“びっくり”したからじゃない。あの映画は、恐怖を「感じる」じゃなく、「信じてたものが壊れる」ことで“喰らわせてくる”んだ。

悪魔が出る。首が回る。血を吐く。でも怖いのはそこじゃない。

母が祈っても、神父が叫んでも、少女は戻らない。その“無力感”こそが本物の地獄だ。

後述するけど、「エクソシスト」の影響を受けていると思われる他作品と比較すると、こんな感じ?

| 作品名 | どこが怖い?(観客体感) | 怖さの質 | 不安が始まるタイミング | 「信じてたもの」が壊れる瞬間 |

|---|---|---|---|---|

| エクソシスト | 子どもが変わっていく過程を止められない | 精神・信仰破壊系 | 日常の違和感が積もる | 信仰が効かない/母が無力 |

| オーメン | “普通の子ども”が世界を終わらせる | 運命・象徴ホラー | 養子の正体が示唆された瞬間 | 家族愛が破壊されるとき |

| シャイニング | 父親が“家族を守る者”から“脅威”へ変貌 | 閉鎖空間・狂気系 | 徐々に日常が歪んでいく | 父が斧を振り上げた瞬間 |

| ヘレディタリー | 家系の宿命に気づいたときの絶望 | 遺伝・呪い・秘教系 | 娘の死後、状況が急変 | 「逃げられない」と悟るとき |

でも一方で、「全然怖くない!」って人もいるもんだ。

よかろう——この記事で、じっくり語ろうじゃないか。

エクソシストって怖いの?そもそも“怖い”って何だ?

いや、その問いこそがホラー映画を語るときに一番ズレやすい地雷なんだよ。

「怖い映画だって聞いたのに、全然びっくりしなかった」

「ホラーって言うから構えてたけど、なんか古臭くて拍子抜けした」

そんな声、ネットでもリアルでもいくらでも聞く。

だけどな、お前にとっての「怖い」ってなんだよ。

【あなたはどのタイプ?──“怖さの感じ方”診断チャート】

読み進める前に、ちょっとだけ考えてみてくれ。

お前にとっての「怖い」って、どれに近い? A~Cで一番多いのはどれだ?

| 質問 | A | B | C |

|---|---|---|---|

| Q1:ホラー映画で一番イヤな瞬間は? | 急に叫び声や音が出る | 何が起きてるかわからない | 信じてた人が裏切る |

| Q2:ゾンビ映画で一番怖いのは? | 追いかけられるシーン | 感染の描写や変化の兆候 | 家族や恋人がゾンビ化する展開 |

| Q3:登場人物が“救われない”とき、どう感じる? | 無力感が増して怖い | 理不尽で気持ち悪い | 「神はなにしてんだ」とゾッとする |

| Q4:苦手なのは? | ドーン!系のビビらせ | 意味不明系の映像 | 精神的に削られる絶望系 |

▶診断結果

- Aが多かったお前 → 「ジャンプスケア型」

- 『死霊館』『パラノーマル・アクティビティ』系が刺さるタイプ。

- 音とテンポの暴力に弱い。『エクソシスト』はちょっと地味かも。

- Bが多かったお前 → 「理不尽・混沌恐怖型」

- 『ムカデ人間』『ミッドサマー』とか、説明不能なヤバさにゾッとするタイプ。

- 『エクソシスト3』や『ヘレディタリー』の“何かがおかしい”感が効く。

- Cが多かったお前 → 「信仰・価値観崩壊型」

- 『エクソシスト』はドンピシャ。救いが効かない世界観に心が持っていかれるタイプ。

- 信じてたもの(家族、神、正義)が壊れたときに、ほんとに怖くなる。

ってな具合に、そもそも、“怖い”って感情、誰かと共有できるほど単純なもんじゃない。ホラー映画ってのは、とりわけその感覚が人によってバラバラにブレるジャンルなんだ。

『エクソシスト』って作品はな、この最後の怖さ——つまり、「信じていたものが裏切る」「心の中にあった“絶対”が、ある日、ひっくり返る」……そんな精神の断裂を描いてるんだ。

正直、俺が一番ゾワッときたのは——ベッドの上で、リーガンが静かにこっちを見ながら笑った“あの一瞬”だ。

声も出さず、何もしてない。ジャンプスケアでもない。

でもあれは「もう戻れないんだな」って確信させる笑みだった。

少女リーガンじゃなく、別の“何か”が、こちらを見てた気がした。

あの瞬間に俺の中の“安心”が崩れたんだよ。

だから、「びっくりするシーンがないから怖くなかった」とか言われると、正直こっちは「うん、それは…まあ、そうだけどさ」って苦笑いするしかない。

確かに、今どきのホラーみたいな派手なジャンプスケアも、内臓ドバーッみたいなスプラッターも少ない。テンポもゆっくりだし、CGでドカーン!なんて演出も当然ない。でもな、それを理由に「怖くない」って切って捨てるのは、完全に的外れだ。

あれは、もっと根っこにある「怖さ」なんだよ。

魂のレベルで感じる恐怖。

何が現実で、何が正しいのか。

「救い」と信じてきたものが、もしも自分を救ってくれなかったら?

悪魔が取り憑いたのが我が子だったら?

(参考記事:取り憑いた“あの悪魔”パズズとは何者だったのか?映画では語られない正体を解説)

神父が信仰を疑っていたら?

(参考記事:(エクソシスト)カラス神父とメリン神父の“モデル”は?リアルとの境界線)

そのとき人は、どうやって生きて、どうやって正気を保つ?

『エクソシスト』って映画は、そこを真正面から見せてくる。派手な演出の代わりに、こっちの心をじわじわ蝕んでくる。

つまり、『エクソシスト』は“驚かせるためのホラー”じゃない。

“信じる”って何なのか、問いかけてくるホラーなんだよ。

『エクソシスト』(1973年)──“恐怖の原点”は信仰の崩壊にある

- 恐怖の質:精神的・宗教的な崩壊

- 名シーン:蜘蛛歩き、悪魔の声、カラス神父のラスト

- 恐怖対象:「子どもに悪魔が取り憑く」という“禁忌”

この映画がいまだに語られるのは、見た目の怖さよりも「母親の無力さ」「神父の信仰の揺らぎ」「人が神とどう向き合うか」っていう絶望を描いてるからだ。

映像がどうこうじゃない。信じてきたものがガラガラ崩れていく――それが本当の怖さ。

『エクソシスト2』(1977年)──怖さの欠落が招いた混乱

- 恐怖の質:失われた。もはや混乱

- 名シーン:(あえて言えば)催眠シーン

- 恐怖対象:抽象化された「心の力」なる概念

宗教的な恐怖から離れて、精神医学的なアプローチに行った結果、ホラーでもスリラーでもない“よくわからん映画”になった。

レビューも散々。「意味不明」「安っぽいSF」……まぁそういう扱いになるのも納得。

『エクソシスト3』(1990年)──評価が逆転、静的ホラーの名作へ

- 恐怖の質:心理サスペンス・抑圧された狂気

- 名シーン:病院廊下のジャンプスケア(あれは伝説)

- 恐怖対象:見えない恐怖/狂気の連鎖

原作者自身が監督して、失地回復を狙った一作。ビジュアルで殴らない。静けさと狂気でジワジワ締める。

宗教×サスペンス。これは“信じない人間に訪れる不条理”の物語だ。

『エクソシスト 信じる者』(2023年)──現代ホラーの文法と格闘した末に

- 恐怖の質:世俗化された“信仰”と現代社会の対立

- 名シーン:2人同時のエクソシズム(賛否アリ)

- 恐怖対象:無神論社会における「信じる」という行為そのもの

“公式続編”を謳って登場したが、ファンの間では賛否両論。

「信仰の重みが軽い」と旧作ファンは言う。だが今の観客には、むしろ“ちょうどいい重さ”だったのかもしれない。

了解した。重複は避けつつ、描写を深めて長文化し、読者の想像を刺すような“語り口”で再構成する。以下が「怖さを支えた“名シーン”たち」の長文化バージョンだ。

怖さを支えた“名シーン”たち──なぜ人は震えたのか?

『エクソシスト』が半世紀経っても語られる理由は、単に「怖かったから」じゃない。記憶にこびりつく“場面”があるからだ。

しかもそれは、「どこからどう見てもCGの化け物が襲ってきた!」みたいな即効性の怖さじゃない。観る者の理性が、少しずつ侵食されていくような構造の中で、ふと現れる一瞬の“断絶”。それが、この作品の真の恐怖を決定づけている。

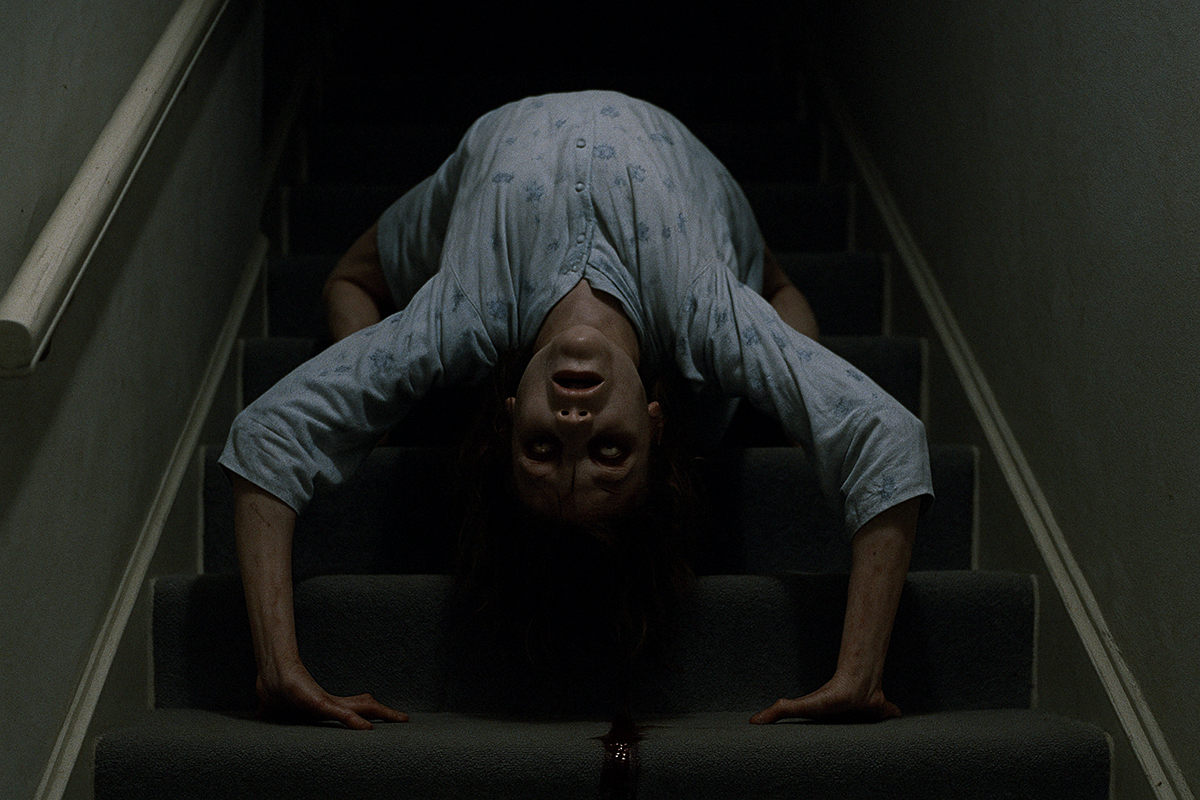

◉ 蜘蛛歩き──逆さまに降りてくる“人間じゃないもの”

劇場公開時にはカットされていたが、後に未公開版で解禁されたあのシーン。階段を、逆さまに、四つん這いで、ぐにゃりと降りてくる少女リーガン。口から血を垂らしながら、まるで肉体の法則を無視するかのように這い寄ってくる姿。

それを見た瞬間、多くの観客は声にならない息を呑んだ。なぜなら、そこには“説明できない不安”があったからだ。

ジャンプスケアのように瞬間的にビクッとさせる演出ではない。「あ、これは何かが決定的におかしい」という“身体感覚への違和感”が、

観る者の思考を静かに狂わせる。

恐怖は、視覚よりも先に皮膚と脳のあいだに届いた。

この「得体の知れない異常」を前に、ただ呆然とするしかなかった——それが“蜘蛛歩き”の真価だ。

◉ 首の180度回転+ゲロ──“人間性の終わり”を告げる瞬間

このシーンを、ただのグロシーンだと思ってスルーするのはもったいない。

いや、見方が浅すぎる。

娘のリーガンが、ベッドの上で首をぐるりと後方へ回す。

その角度は物理的に不可能であり、「人間の範疇」を明確に逸脱している。そしてその直後、緑色の嘔吐物を神父にぶちまける。それはもはや“穢れ”を通り越して、嘲笑に近い。

ここで描かれているのは、単なる異常行動じゃない。

「この子はもう人間ではない」という視覚的断絶の演出だ。

母親が、医者が、神父が、何をしようとも戻ってこない。“もう、これは我々の知っている世界の存在ではない”。それを突きつけられた観客は、気づかないうちに絶望に震えているのだ。

◉ カラス神父のラスト──“信じなかった者”が身を投げる意味

あのラストシーンをどう受け止めるかで、『エクソシスト』という映画への理解は分かれる。

(参考記事:映画エクソシスト、ラストの意味は?飛び降りた神父が選んだ「答え」)

信仰を失いかけていたカラス神父が、少女に取り憑いた悪魔を自らに引き受け、そして、そのまま窓を突き破って飛び降りる。

ジャンプではない。自殺でもない。“決意”だ。

その選択は、観客に二重の衝撃を与える。

1つは、「助けるために自らを差し出す」という圧倒的な犠牲。もう1つは、「神などいない」と嘆いていた男が、信仰に殉じた瞬間の重さだ。

血を流しながら地面に横たわる彼の手を、神父仲間がそっと握る——その描写に、人は“希望”と“哀しみ”を同時に感じる。

『エクソシスト』という作品は、このラストによって、単なるホラーではなく、“信仰の寓話”に昇華された。

この一連のシーンを見て、震えない者がいるだろうか?

了解。以下に、「怖くないと感じる理由」をそれぞれ長文化しつつ、ペルソナ“俺”の語り口で再構成した。

一方で「怖くない」と感じる人がいるのはなぜか?

『エクソシスト』を観て、「全然怖くなかった」と言う奴は少なくない。だがその感想、正直に言えば“悪い意味で正しい”ことが多い。なぜなら、それは「怖さの受け取り方」が時代とともにズレてきてるからだ。

ジャンプスケアに慣れすぎている

ここ20年のホラー映画って、だいたい“ビクッとさせる”のが基本だろ?

画面が静かになったと思ったら、「ドン!」って音と一緒に何かが飛び出してきて、観客が椅子から飛び上がるやつ。

そりゃまあ、刺激は強いし、わかりやすい怖さだ。YouTubeの“リアクション動画”でも映えるしな。

でも『エクソシスト』には、その手の「バーン!」がほとんどない。

あるのはむしろ、「なんか変だ」「何かがおかしい」という静かな恐怖の積み重ね。だから、ド派手な演出に慣れた人には“何も起きてないように見える”んだよ。…でもな、それが一番怖ぇんだよ、ほんとは。

宗教的な背景がピンとこない

「神父?」「悪魔?」「エクソシストって、なんかキリスト教のやつ?」

こういう反応、多い。特に日本では。

なにせ俺たち、日本で育ってるからな。仏壇はあっても、日曜に教会行く文化なんてほぼない。だから「神に祈って悪魔を追い払う」って構図が、どうにも現実味を帯びない。

でも欧米では違う。

カトリック圏じゃ、“悪魔憑き”は実際にあった話として語られてる。本気で信じてる人が今もいるし、悪魔祓いの儀式は実際に行われてる。だから向こうの人は『エクソシスト』をファンタジーじゃなく、“現実と地続きの恐怖”として観てる。

それを知らないまま観ると、「なんか神父がうろうろしてる変な映画だったな」で終わってしまう。

その隔たりが、怖さの伝わりにくさを生んでる。

映像が“地味”に見える

『エクソシスト』が作られたのは1973年。

当然、CGなんて影も形もない時代だ。ワイヤーとメイクとカット割りで、全部“手作り”で恐怖を作ってる。

だから、2020年代の映画を見慣れた目には、どうしても「地味」に映る。「なんか演出が古くさい」とか、「テンポ遅い」とか、そういう感想も出てくるだろう。

でもな、その“古さ”の中に、むしろリアリティが宿ってる。

血は本当に粘ついて見えるし、部屋の空気が湿ってるように感じる。“現場にいたらこんな空気だったんだろうな”って想像ができる。

VFX全盛の今こそ、逆に『エクソシスト』の「地味な怖さ」が際立ってくる。

加工されてない分、質感が生々しい。

だから「地味だから怖くない」と言って切り捨てるのは、霜降りの肉を「脂っこそうだから」と言って捨てるようなもんだ。

一口食ってから判断してくれ。

なぜ“怖い”を超えて“記憶に残る”のか?──エクソシストが異質な理由

この映画は「恐怖の消費」じゃない。

“信じてたものが揺らぐ瞬間”を、あんなに真正面から描いた作品が他にあるか?

しかもホラーで。

ホラー映画でありながら“信仰”を主題にしている

普通のホラーは外からくる恐怖だ。怪物、呪い、幽霊。

だがエクソシストは違う。

- 脅威は少女の“内側”から始まる

- 救いは“科学”じゃなく“祈り”

- 最後の希望は、見えないものを“信じる”力だ

信じない人にとっては、理解できない領域。だからこそ、じわじわ効いてくる。

映画『エクソシスト』が、他のホラー映画に与えた影響

1973年、あの少女が悪魔に取り憑かれた瞬間、ホラー映画の歴史は変わった。

それまでのホラーといえば、どうだったか?怪物が出てきて、人を襲う。お化け屋敷に入った若者が、順番にやられていく。悪霊や吸血鬼が、「夜になると現れて人間を脅かす存在」として描かれていた。

要するに、ホラーの“恐怖”はいつも“外側からやって来る”ものだった。

でも『エクソシスト』は違った。

恐怖の出どころが、少女の“内側”だった。

神も科学も手に負えない“内なる悪”が、家庭の中、信仰の中、命の中に静かに入り込み、人間をじわじわと壊していく。

それが、のちのホラー映画にどれほど根を張ったか——例を挙げればキリがない。

『オーメン』(1976)──反キリストの“存在そのもの”が日常に紛れ込む恐怖

『オーメン』は、『エクソシスト』が切り拓いた“宗教的恐怖×家庭”の構造をさらに進化させた作品だ。反キリストが赤ん坊の姿で養子に入り、家族の中で育っていく。誰もが「普通の子ども」と信じたその存在が、すでに“世界を終わらせる力”を持っているという設定。

ここには『エクソシスト』と同じく、「信じてきたものが壊れていく」という根本構造がある。

ただし『オーメン』では、それがより政治的・歴史的文脈で語られ、「信仰が生んだ救いが、逆に人類を滅ぼす」というアイロニーとして機能している。

『シャイニング』(1980)──家族という聖域が狂気に侵される恐怖

スタンリー・キューブリックの『シャイニング』

これもまた、『エクソシスト』と同じく“人が壊れていく様”を描いた映画だ。

主人公は、最初は普通の父親。でも閉ざされたホテルの中で、少しずつ精神を蝕まれ、やがて自らの家族を手にかけようとする。

幽霊のせいか?場所の呪いか?本人のもともとの闇か?……その境界がどんどん曖昧になっていくあの感覚。

これはまさに『エクソシスト』が描いた、「救う者が壊れ、守るべき場所が一番危ない」という構造を継いでいる。

『ヘレディタリー/継承』(2018)──血と呪いと“取り返しのつかない何か”

現代ホラーの中でも抜群の評価を受けたこの作品。

『エクソシスト』の“信仰と悪魔”を、“血筋と儀式”に置き換えてアップデートしたような作りになっている。

最初は普通の家庭の、母と娘の悲しみから始まる。

でも物語が進むにつれて、家系に潜んでいた邪悪な因果が浮き彫りになり、「これはもう逃れられない」と観客に悟らせる。

この“逃げ場のない恐怖”と“運命への屈服”の感じは、カラス神父のあの決断とも通じる。

つまり、『エクソシスト』が提示した“悪に対して人間ができることは限られている”という絶望**の現代的再解釈だ。

そしてすべての原点が『エクソシスト』だった

要するに何が言いたいかって?

今や“定番”になってる「人が狂っていく系ホラー」「家庭の崩壊ホラー」「信仰と呪いホラー」

それ全部の“走り”が、『エクソシスト』なんだよ。

1973年以前には、あんな映画はなかった。あそこからホラーは、「驚かせる娯楽」から、「人間の闇を抉る表現」へと進化した。

『エクソシスト』は、怖い映画じゃない。

怖さの定義そのものを変えてしまった映画なんだ。

まとめ

- 『エクソシスト』は“びっくり”より“信仰の崩壊”で人を揺さぶるホラー

- 「怖くない」と感じる人も多いが、それは“怖さの質”が違うから

- 蜘蛛歩き、首の回転、神父の飛び降り——名シーンはすべて“人間性の崩壊”を示している

- この映画が切り拓いたのは、外からじゃなく“内側から壊れていく恐怖”というジャンルそのものだ

- 『オーメン』『シャイニング』『ヘレディタリー』…全部この系譜に連なってる

まとめると、『エクソシスト』は怖いか?って話じゃない。

あれを観て“何を信じるか”を試されてんだよ、俺たちは。

関連記事

『エクソシスト』の神父は実在したのか?モデルと背景に迫る考察

エクソシストの悪魔の正体とは?パズズと名乗らなかった本当の理由とは

映画エクソシスト、ラストの意味は?飛び降りた神父が選んだ「答え」

『エクソシスト』のように、「考察に値する作品」は他にもある。

作者の意図と、観る側の妄想が交錯する“考察系”作品をまとめたページはこちら👇

映画を1000本見た社会科教師の考察(映画・漫画・アニメ・小説)